Marina Wainer

Florence Jamet-Pinkiewicz

Design et création numérique,

valorisation des collections

et enjeux culturels

Edward Gordon Craig présente Un projet de Léane Beauquis, Kélit Raynaud, Camille Tissot Meslier, Margaux Blondel INA Sup/École Estienne

Florence En 2016 je rencontre l’artiste Marina Wainer qui me propose une collaboration entre le master 2 Patrimoines audiovisuels d’INA Sup et notre toute nouvelle formation DSAA Design et Création Numérique, mixant les étudiants des deux écoles. Nous participons alors au module de Valorisation numérique de collections, initié et développé par Marina, à INA Sup. Dans le cadre de ce module et depuis cette date, nous avons mené en collaboration toutes les deux, une dizaine de workshops avec de grandes institutions culturelles au rythme d’un à deux par année. Nous souhaitons proposer un court bilan rétrospectif de cet atelier commun en croisant nos regards, conscientes de sa durée exceptionnelle et de sa contribution essentielle à la formation.

Marina En effet, comme évoqué par Florence, quand nous nous rencontrons en 2016, je dirigeai depuis quatre ans une unité d’enseignement autour de la valorisation des collections à travers des dispositifs numériques. En faisant des partenariats avec différentes institutions patrimoniales et culturelles, les étudiants travaillaient avec un matériau concret, tangible, et imaginaient comment les valoriser via le numérique. Mais nous rencontrions une difficulté de taille, parfois de la frustration de la part des étudiants : avec des idées intéressantes, pertinentes, innovantes, ils ne parvenaient pas à matérialiser, à mettre en scène leurs intentions et concepts, car les compétences requises relevaient des filières de la création. D’où l’idée de nous associer à un cursus comme le DSAA DCN et de faire travailler les groupes inter-écoles ensemble. Cela a été le début de notre collaboration, qui continue sous d’autres formes, mais constitue toujours un espace de réflexion et d’expérimentation autour de la création et la technologie, des potentiels, implications et impacts de cette dernière sur les champs sociétal et esthétique.

Notre premier projet construit en duo est un partenariat avec RFI autour de la plateforme Écouter Paris (devenue depuis Écouter le monde), portée par l’autrice et productrice radio Monica Fantini. Il s’agit alors d’explorer la mise en valeur numérique et tangible de fonds sonores qui se patrimonialisent, à travers de nouvelles formes d’exposition.

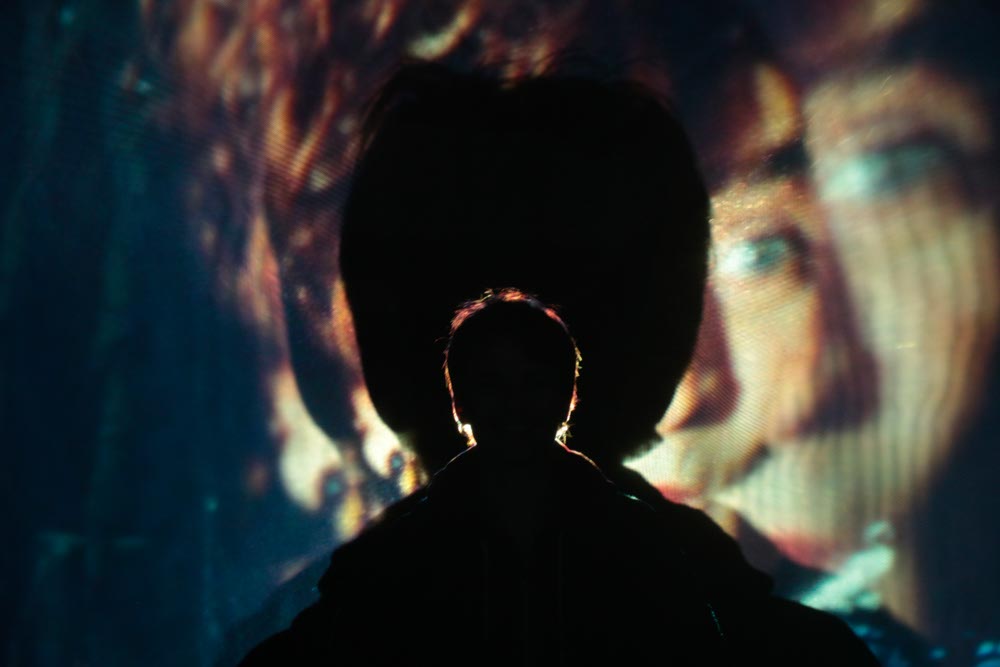

5. Tête à tête. Image du projet de Lola Cavaillé Fol, Bernadette Kalaj, Théo Rocquancourt, Pauline Scopetani. INA Sup/École Estienne

et/ou d’éditorialisation numérique. À partir de cette première expérience collaborative, nous développons un workshop annuel conçu ensemble, associé à un partenariat tissé avec une institution culturelle. Celle-ci accepte de nous donner accès à une collection, repérée par Marina, qui nous intéresse parce qu’elle soulève des enjeux de valorisation et qu’elle présente un cadre de réflexion stimulant pour nos étudiants.

Le module devient, au fil du temps, un temps d’exploration indispensable en deuxième année, un laboratoire de réflexion sur les usages sensibles et signifiants des technologies dans le domaine, permettant de mettre en perspective les innovations techniques, les attentes du public et des contextes culturels, pour revisiter, réinventer des accès à des collections, à des lieux, à des publics.

Après RFI (2016) nous explorons avec enthousiasme les secrets des Archives Françaises du Film – CNC (DATAgraphies, 2017) et nous nous intéressons à la façon dont ceux-ci ont été ou non numérisés, restaurés, indexés, informés sur la base de données, quelles data y sont associées… et comment cette entrée par les données filtre, modifie le regard du public. Un article paru dans la revue Back Office évoque d’ailleurs ce workshop autour des datas, dont les réalisations ont été exposées au Labo de l’Édition pendant deux semaines : paysages de données, datafictions…

Nous poursuivons cette immersion cinéphile avec le fonds Gaumont (2018) et sa collection abyssale de films du patrimoine depuis les débuts du cinéma. Après une projection privée dans leurs locaux, nous découvrons son extrême diversité et recevons une très large sélection d’archives que les étudiants peuvent utiliser. Nous débattons avec eux : quels éléments sélectionner dans ce fonds immense, pour renouveler les contenus des expositions itinérantes organisées à travers le monde par Gaumont pour faire (re) découvrir sa collection ?

L’année suivante, en 2019, nous découvrons les pastilles sonores de nuits – documentaires ou fictives – mises en ligne sur les audioblogs d’ARTE Radio, par de jeunes apprenants francophones à travers le monde, dans le cadre de l’évènement international « Les Idées de la Nuit » en lien avec le Service de la Francophonie de l’Institut Français. Nous proposons aux étudiants de choisir parmi trois axes de valorisation : patrimonial, événementiel et itinérant, car ils impliquent uncontexte, un public et une temporalité différentes.

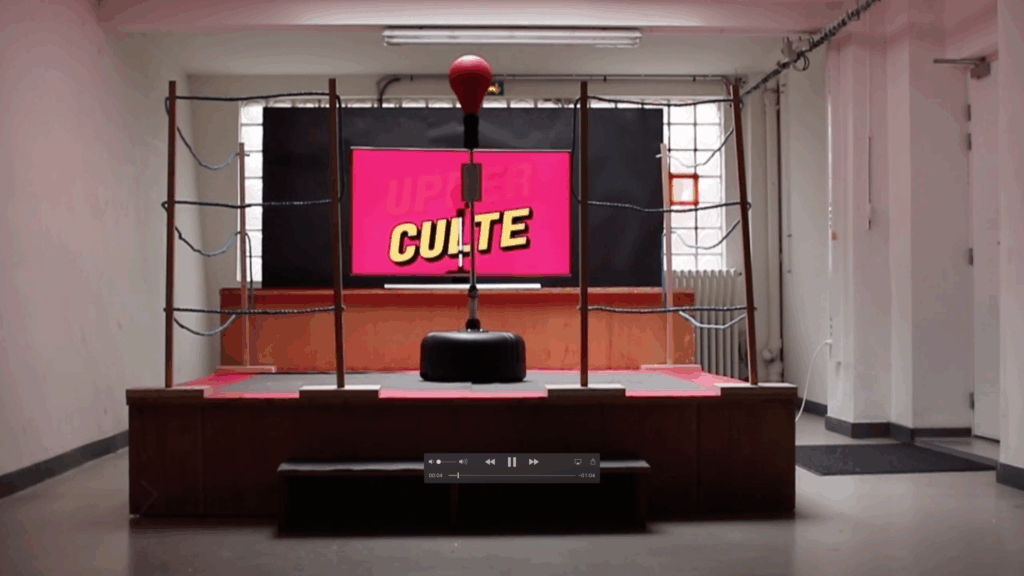

3. Upper Culte. Image du projet de Nathan Agranat, Grégoire Ormières, Nicolas Christmann, Pauline Chan, Louise Gerbelle INA Sup/École Estienne

Nous testons cette même année avec une carte blanche du Grand Palais, un format performatif exceptionnel en organisant un événement à l’issue du workshop, in situ, dans la Galerie Courbe du Grand Palais, en résonance avec l’exposition « Rouge. Art et Utopie au pays des Soviets ». Cette série de performances a constitué la première tentative de travail avec des étudiants seulement de l’École Estienne, en dehors de la collaboration avec INA Sup. L’événement a reçu un accueil très chaleureux et positif de la part du public venu nombreux à cette occasion (autour de 200 personnes).

Puis, dans le contexte de l’épidémie de covid, nous décidons de nous intéresser à des fonds uniquement virtuels, grâce au dispositif Gallica studio, avec le soutien de la BnF : la très belle collection « matérielle » des masques du Département des Arts du Spectacles. Elle nous est spécialement montrée « en vrai » par le conservateur général et Directeur du département Joël Huthwohl, pour l’occasion, et nous souhaitons la rendre accessible : comment redéployer différemment la présentation uniquement numérique de cette collection sur Gallica ? Les projets des étudiants : jeux d’enquête sous forme d’escapes game, univers immersifs virtuels proposent de penser des narrations menant aux masques numérisés et de les recontextualiser. Ainsi l’un des projets présente le cabinet du collectionneur Edward Gordon Craig et invite le visiteur équipé d’un casque de VR à se lancer dans une quête pour retrouver les masques perdus de sa collection dans quatre univers créés inspirés des masques. (Edward Gordon Craig présente2, un projet de Léane Beauquis, Kélit Raynaud, Camille Tissot Meslier, Margaux Blondel).

Les étudiants envisagent ainsi le design d’expériences variées, où design et création numériques sont pensés comme des ressources de médiation, d’action culturelle et de création artistique, au service d’un public et d’une institution. Les dispositifs imaginés, propositions d’expositions, d’installations, création d’applications, peuvent prendre des formes visuelles, animées, interactives, scénographiées, suivant des choix qu’ils doivent affirmer. Nous leur demandons de concevoir des dispositifs de valorisation inventifs, singuliers et pertinents, permettant de renouveler l’approche de collections, d’imaginer de nouvelles façons de les valoriser ou de les présenter et de scénariser leur découverte par des usages, à un public.

Certaines propositions des étudiants sont vraiment étonnantes tel ce projet humoristique, Upper Culte3, de ring de boxe proposé à Gaumont pour présenter, lors de leurs expositions itinérantes,

à l’occasion de du webinaire « Les API ouvertes de la BnF »,

organisé par le conseil du Premier Ministre (1er juin 2021)

certains grands films à travers des tirades présentées comme des punchlines s’affichant sur l’écran, suivant la force de la frappe, sur le punching ball, du participant de l’expérience. La place du public devenu « supporter » lui permet de redécouvrir les figures de « gueules » du cinéma français, leur diction caractéristique à travers leur remise en jeu virtuelle. Cinéphonies4 (projet de Solène Lombard, Alice Sanz, Olivio Segura, Anne Claudien) compose un environnement matériel et sonore, renvoyant au cinéma Gaumont dans les années 50. Les objets sont des réceptacles des sons qu’ils éveillent au toucher, à la manipulation. Le dispositif peut aussi accueillir des compositions sonores originales réalisées à partir des bandes-son de films. Dans le projet Tête à tête5 (un projet de Lola Cavaillé Fol, Bernadette Kalaj, Théo Rocquancourt, Pauline Scopetani), le film dévisage le spectateur. L’image l’interpelle et lui propose une confrontation, le temps d’un détour dans les espaces menant à la salle de projection des cinémas Gaumont.

En 2021, les multiples confinements liés à la situation sanitaire nous font malheureusement renoncer à cette organisation très complexe inter-école, mais cela nous permet de réinventer le format du workshop ensemble. Le format repensé passe d’un rendez-vous hebdomadaire d’une journée pendant 6 semaines environ à un format de 2 semaines intensives. Quatre projets voient le jour dans ce nouveau format. Un premier workshop en partenariat avec La Colline – Théâtre National (2022) pose la question de l’accueil du public après le covid, à la fois en termes d’entrée dans le lieu et de signalisation des espaces.

4. Cinéphonies. Image du projet de Solène Lombard, Alice Sanz,

Olivio Segura, Anne Claudien INA Sup/École Estienne

certains grands films à travers des tirades présentées comme des punchlines s’affichant sur l’écran, suivant la force de la frappe, sur le punching ball, du participant de l’expérience. La place du public devenu « supporter » lui permet de redécouvrir les figures de « gueules » du cinéma français, leur diction caractéristique à travers leur remise en jeu virtuelle. Cinéphonies4 (projet de Solène Lombard, Alice Sanz, Olivio Segura, Anne Claudien) compose un environnement matériel et sonore, renvoyant au cinéma Gaumont dans les années 50. Les objets sont des réceptacles des sons qu’ils éveillent au toucher, à la manipulation. Le dispositif peut aussi accueillir des compositions sonores originales réalisées à partir des bandes-son de films. Dans le projet Tête à tête5 (un projet de Lola Cavaillé Fol, Bernadette Kalaj, Théo Rocquancourt, Pauline Scopetani), le film dévisage le spectateur. L’image l’interpelle et lui propose une confrontation, le temps d’un détour dans les espaces menant à la salle de projection des cinémas Gaumont.

En 2021, les multiples confinements liés à la situation sanitaire nous font malheureusement renoncer à cette organisation très complexe inter-école, mais cela nous permet de réinventer le format du workshop ensemble. Le format repensé passe d’un rendez-vous hebdomadaire d’une journée pendant 6 semaines environ à un format de 2 semaines intensives. Quatre projets voient le jour dans ce nouveau format. Un premier workshop en partenariat avec La Colline – Théâtre National (2022) pose la question de l’accueil du public après le covid, à la fois en termes d’entrée dans le lieu et de signalisation des espaces.

La réflexion porte notamment sur la place du théâtre dans la recréation du lien social et artistique en cette période inédite que la planète entière traverse. Le projet bénéficie de la forte implication de la Direction de la Communication et de la participation exceptionnelle de Pierre di Sciullo, graphiste et typographe, créateur de la charte graphique du théâtre.

Nous travaillons ensuite avec le Grand Palais Immersif (2022 et 2023), pour une incursion autour des nouveaux lieux dits immersifs. Installé dans des espaces de l’Opéra Bastille en 2022, le GPI interroge le potentiel des expériences immersives, pas seulement depuis une perspective sensorielle, mais avec l’objectif d’intégrer la narration, l’information et l’interaction au cœur des propositions. Nous nous associons à deux de ses expositions à travers deux workshops successifs en lien avec « Venise révélée », et « Éternel Mucha » (Projet Mucha VAR.IA.TIONS). Les projets sont même restitués in situ, faisant partie de l’exposition, avant sa fermeture. Nous pouvons ainsi recueillir les réactions du public et nous confronter directement aux contraintes et à l’échelle du lieu.

Ces projets, menés pendant quasiment 10 ans, ont eu pour objet de questionner le sujet de la valorisation des collections pour réfléchir à des possibilités créatives avec les technologies, en tenant compte des singularités des collections étudiées, de l’évolution et des aspérités des technologies employées, qu’elles soient véritablement innovantes, anecdotiques ou astucieusement utilisées. Ils ont permis d’explorer de façon expérimentale les implications sociales, artistiques et politiques de ces technologies à travers des partenariats, d’interroger leur usage et déploiement, de se saisir des questions contemporaines liées au contexte techno-scientifique. Par exemple, Mucha VAR.IA.TIONS6 questionne les possibilités de co-création avec les Intelligences Artificielles, en lien avec l’influence de Mucha encore aujourd’hui. L’installation Mirage Podium (une réalisation de Glenn Andro-Ueda, Romain Bourillon, Maïwenn Brochen et Camille Faux-Baton), nous tend un miroir vers une autre époque, projetant le visiteur dans l’esthétique d’Alfons Mucha. Le public contribue au défilé d’hallucinations stimulées en utilisant des accessoires à sa disposition.

Chaque année nous sommes confrontées à une actualité et à des enjeux technologiques différents. À des attentes des publics et des institutions variés également. À chaque fois, il nous a fallu interroger de façon critique, mais aussi sans a priori le potentiel des technologies à l’œuvre, en portant une attention particulière au sens des expériences proposées.

6. Mirage Podium, un projet de Glenn Andro-Ueda, Romain Bourillon, Maïwenn Brochen et Camille Faux-Baton, École Estienne, au Grand Palais Immersif.

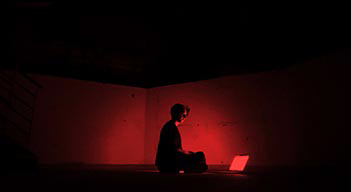

7. Anome, un projet de Andréa Terroso, Matthieu Trehin et Rachel Truchot, École Estienne Workshop IA GPT

Cette collaboration constitue aussi un lieu d’expérimentation pédagogique. Nous devons réinventer l’entrée en matière de chaque workshop. Nous l’« orchestrons » différemment, tantôt par la découverte et la rencontre préliminaire des acteurs des collections, la visite des lieux, des expositions, des spectacles. Nous invitons des spécialistes (histoire du design interactif, panorama des dispositifs de médiation muséographiques innovants, etc.) pour des conférences préliminaires et organisons parfois des ateliers techniques préparatoires qui permettent d’explorer des outils technologiques en amont : une expérience de design interactif avec le studio Chevalvert ; une investigation autour des outils d’intelligence artificielle générative lors d’un atelier de 3 jours avec Étienne Mineur en 2023 ; une initiation aux possibles des GPTs pro avec Sylvie Tissot en 2024. En effet, la première prise de contact est primordiale, les premières intuitions sensibles sont fondamentales, les idées sont souvent nées de la découverte du « terrain de jeu », du contexte à explorer, des rencontres avec les acteurs concernés. Ainsi le projet du collectif Anome7 (Andréa Terroso, Matthieu Trehin et Rachel Truchot) conçoit un chatbot désorienté, et vise à tester nos limites tout en essayant de déstabiliser l’outil. Comme ces intervenants ont partagé avec générosité leurs questionnements, les étudiants n’ont pas eu qu’une approche superficielle. Ils se sont ainsi nécessairement intéressés aux politiques et actions existantes en vue des publics, aux stratégies de conservation envisagées, à la réflexion sur l’usage des technologies et la place de dispositifs artistiques interactifs.

A posteriori, nous mesurons combien ce workshop annuel, pensé, conduit et encadré conjointement a constitué un temps de laboratoire privilégié, à la fois créatif et prospectif, au sein de la formation de DSAA. Les collaborations créées avec de grandes institutions culturelles nous offrent un cadre précieux. Les partenaires sollicités sont ouverts aux initiatives inattendues. Pour les étudiants, cela permet de s’entraîner ainsi en amont du diplôme, à la définition de leur propre contexte de travail, et à l’élaboration de leur sujet. Ce temps d’exploration ouvert proposé aux étudiants sans « cahier des charges fourni par l’institution », mais avec des orientations thématiques inspirées par les contextes des partenariats et une méthodologie de travail basée sur l’expérimentation leur offre la possibilité de prendre conscience de l’étendue, de la complexité et de la richesse d’une situation donnée : lieu, collections, direction artistique, publics, technologies envisagées, contraintes, etc. À partir de cette réalité, nous leur proposons de faire émerger des premières intentions, idées, puis de les croiser, les énoncer plus précisément (par différents moyens : image, son, dessin…), de choisir un axe de questionnement, de tester, d’expérimenter à l’échelle 1:1 très rapidement dans le processus de création, et de parvenir à la réalisation d’un prototype présenté lors de la restitution finale (à Estienne ou in situ dans le cas de certains workshops) en présence des partenaires et parfois du public. Ce que nous appelons prototype, ce sont des expériences qui peuvent prendre des formes diverses, de l’exposition interactive, au projet éditorial ou de médiation, en passant par des applications, des jeux, de la scénographie, de la signalétique, de la fiction spéculative ou la narration rétro-futuriste pour ne citer qu’une partie de la production accomplie dans ces presque dix ans. L’autre volet de la restitution concerne la documentation des projets, car il nous semble essentiel de documenter à la fois le travail et la démarche à travers des textes (une note d’intention, une description, les dispositifs techniques, les éléments bibliographiques), des photos (du projet lui-même et des étapes de recherche également) et une vidéo retraçant le projet. Avant le diplôme, nous pouvons ainsi faire le bilan de la capacité des étudiants à explorer sans préjugés un fonds, à étudier des contenus documentaires pour lesquels ils peuvent se sentir moins armés, pour avancer des propositions signifiantes et pertinentes.

Il n’est pas possible ici de faire l’impasse du contexte. Pendant le workshop, ils doivent donc accepter de « perdre du temps » en observant, compulsant et en testant leurs choix, d’où l’intérêt du sujet de départ autour de la valorisation numérique d’archives, leur accès et différences de nature médiatique (documents écrits, œuvres audiovisuelles, objets,…). L’acculturation nécessaire les oblige parfois à opérer un changement de bulle cognitive, ce qui est bénéfique, car ils peuvent alors légitimement proposer des projets à la fois plus justes et plus audacieux. Plonger dans des fonds aussi importants fait prendre conscience du chemin à traverser pour faire une collecte, effectuer une sélection, tracer un ou des parcours, proposer des itinéraires inhabituels dans ces collections, travailler le regard, le positionnement, le point de vue du public. Les étudiants peuvent ainsi concevoir et créer en tenant compte de l’épaisseur, de la complexité des contextes, qui ne peut être survolé superficiellement en pensant uniquement en termes de forme. L’idée est de déployer une démarche itérative et expérimentale, car nous pensons que ce type de projet a besoin d’expérimentations intermédiaires pour repérer le meilleur de chaque proposition – ce qui résonne, ce qui se révèle efficient, marquant, significatif. Une bonne idée n’est pas forcément complexe et beaucoup de bonnes idées se retrouvent dans des impasses, car insuffisamment pensées vis-à-vis du contexte dans lequel elles s’inscrivent… Nous invitons les étudiants à mettre à l’épreuve les idées au fur et à mesure qu’ils déploient leurs processus. Expérimenter signifie, dans le cadre de ce workshop, de fabriquer en expérimentant et d’expérimenter en fabriquant. Ne jamais penser sans tester immédiatement son idée, si possible même à l’échelle 1:18. D’apprendre à le faire sans nécessairement avoir le matériel idéal, de bricoler temporairement un prototype low-tech pour évaluer ensuite s’il faut développer l’idée ou la modifier avant de la réaliser avec les matériaux et/ou les technologies adéquates, de façon plus précise, mieux exécutée. Le workshop permet de choisir son mode d’expression, en avançant une proposition et non une solution. La physicalisation par le prototype permet aux étudiants

de sortir de l’écran, du seul rendu 3D, qui s’accommode très bien de toutes les contraintes sans les prendre réellement en compte. Nous les incitons à spatialiser, à penser en volume, dans l’espace même de la salle de cours si besoin en maquettant dès l’étape d’intention et en se déplaçant dans le lieu imaginé pour l’implantation du projet pour l’observer. Une anecdote illustre bien cette problématique. Lors du partenariat avec le CNC, un groupe avait imaginé de faire des projections dans l’espace urbain : la Petite Ceinture. Ils se sont rendus sur place avec un vidéo-projecteur pour tester et se sont rendu compte que de jour, en lumière naturelle, leur idée ne fonctionnait pas sans des vidéos projecteurs très puissants que nous n’étions pas en mesure de fournir dans le cadre du workshop. Ils ont investi un autre espace public, une station de métro, et le projet a pris une toute autre dimension. Cette approche permet de déterminer l’échelle, la matérialité, la lumière, le parcours, le déploiement du son, la création d’un univers visuel, graphique, de déterminer l’ambiance générale et l’accompagnement nécessaire (médiation à envisager par exemple). Un des critères – comme dans « Venise révélée » pour le projet de Manon Boucher, Louane Avranche et Julie Brevet – peut être de mesurer si le dispositif réussit à raconter, à transmettre une émotion, des informations, à travers la seule expérience vécue, sans intermédiation, ni explication préalable. Mettre en valeur des aspects méconnus d’un fonds d’archives, d’objets, de films, d’une collection patrimoniale ou des questionnements d’institutions culturelles peut nécessiter d’emprunter des chemins inhabituels, voire inédits, comme ce fut le cas dans certains projets. Dessiner des parcours alternatifs, lier espaces intérieurs et extérieurs d’un théâtre pour faire revenir le public après la crise sanitaire, investir des espaces seuils ou aménager les recoins9 et coulisses d’une exposition en cours, repenser les circulations dans une salle de cinéma, réinventer le trajet en taxi ou VTC parisien avec des archives sonores en temps réel sont quelques exemples des environnements explorés, des échanges interdisciplinaires impulsés et des propositions spatiales mises en place dans le cadre de ces partenariats culturels. Au fil de ces expériences pédagogiques, des dialogues avec les institutions, les écoles, les étudiants et les intervenants, nous avons éprouvé les transformations des relations entre création, design et technologie. Design et création numérique ne cessent de se redéfinir, au regard de ces mutations. Compte tenu de ces tensions, le workshop ambitionne de susciter l’ouverture d’esprit, de cultiver un regard curieux, attentif et critique, de développer une démarche expérimentale de recherche et création, de se positionner dans le contexte technologique contemporain en constante évolution. C’est ce que nous aimerions continuer à transmettre, toutes les deux, ensemble.

8. Images de la performance « 4 nuances de rouge » du 4 juin 2019 au Grand Palais

Avec la participation de Leo Bindner, Minh Boutin, Alexiane Capitaine, François Desole, Nais Hoang, Mathilde Kappler, Jean-Baptiste Krauss, Leo Laffargue, Chloé Michel, Leontine Pigot, Emma Pustienne et Marin Scart. Photographies de Rémy Deluze.

9 En bas, à gauche : L’éternel fascinarium de Zephirio Fallacio, un projet de Romain Blondel, Kim Coudevile, Eliès Jurquet et Leïa Mir, École Estienne, au GPI

.