Klaus Speidel

par Florence Jamet-Pinkiewicz

Philosophe et chercheur en narration visuelle, critique d’art et commissaire d’exposition, Klaus Speidel est titulaire d’une thèse de l’Université Paris IV – Sorbonne sur le récit visuel dans l’image fixe. Il a écrit pour le Centre Pompidou, la Schirn Kunsthalle et de nombreux autres musées et galeries d’art européens. Il publie également des articles universitaires sur des thèmes liés à la théorie de l’image et à la narratologie. Il enseigne l’histoire de l’art à l’Université de Vienne, la théorie de l’art transmédia à l’Université des Arts appliqués (Universität für Angewandte Kunst Wien, TransArts) et l’art de l’écriture artistique au Berlin Art Institute.

© Simon Castelli-Kérec, Les Tanneries – Centre d’art contemporain d’intérêt national.

KS : Je fais de la critique d’art et des commissariats d’exposition dans des institutions, parfois aussi dans des galeries. J’écris également des textes théoriques et j’enseigne dans une école d’arts, Universität für Angewandte Kunst Wien, à Vienne, qui ressemble à l’École des Arts Décoratifs à Paris, au sens où il y a autant des classes artistiques que des classes d’arts appliqués, d’architecture, de design, de design d’intérieur, de design de mode, etc.

La classe où j’interviens s’appelle TransArts, c’est une classe transdisciplinaire et transmédia. J’y suis responsable des cours de théorie. Mais les étudiants aboutissent à la fin de mes cours, en général, à des œuvres d’art et non à une production théorique.

Et c’est là, peut-être, une particularité qui a aussi été essentielle pour mes cours à Estienne : l’articulation entre une pratique de théoricien et la production artistique. Je me meus donc entre philosophie et théorie, art contemporain et enseignement.

J’essaie de faire de la théorie appliquée, donc ne pas simplement discuter des questions historiques, peut-être parce que ces questions ont toujours été discutées par la philosophie de l’art ou la théorie de l’art, mais de m’intéresser aux questions dont je sens que la réponse est utile aussi aux artistes, créateurs et à la société actuelle. Cela m’a amené à d’abord travailler sur le récit, la narration, qui est évidemment essentielle dans la société, et qui touche à bien des champs, en particulier la politique. En Autriche et en Allemagne, on entend beaucoup parler du manque de récit – ils appellent ça “Narrative” –, des partis traditionnels. Alors que les partis radicaux ont des récits très forts et d’ailleurs très liés à des peurs existentielles qui sont aussi essentielles pour les récits de fiction. Et il semblerait que les partis traditionnels n’arrivent pas à inventer des récits qui touchent les gens au même point. Au-delà de cette dimension politique du récit, il y a évidemment aussi la question du récit en art et en design, où on parle alors de storytelling. La question du récit visuel, qui a été au centre de ma thèse et m’a aussi occupé au-delà, a évidemment une certaine tradition, surtout dans l’art lui-même. Mais elle a été beaucoup moins théorisée que pratiquée. Par ailleurs, la manière dont je l’ai traitée n’avait pas de précédent clair, ou des précédents très épars entre différentes disciplines,

en particulier l’archéologie, la théorie littéraire, les études filmiques, en histoire de l’art et un tout petit peu en philosophie.

C’est aussi à ce titre, évidemment, que je suis intervenu dans votre beau master. Aujourd’hui, ma volonté de faire une théorie de l’art et de l’image appliquée aux questions de création et de société m’a amené à m’intéresser à l’intelligence artificielle comme un phénomène qui touche fortement la société. D’ailleurs elle la touche depuis bien plus longtemps que ne le fait croire la seule insistance sur l’intelligence artificielle générative. En réalité, on est servi par des algorithmes depuis de nombreuses années quand on va sur un réseau social ou quand on achète quelque chose en ligne. Simplement, on avait moins l’impression de pouvoir interagir de façon directe avec une IA. Mais cette interaction « directe », dont on sent qu’elle existe aujourd’hui, est elle aussi une interaction qui ne l’est pas vraiment. Elle est très filtrée. Les interfaces communicationnelles de chat, que ce soit pour les logiciels de production de textes, d’images ou de films, donnent l’impression qu’on peut dialoguer avec une IA, ce qui fait que beaucoup plus de gens sont maintenant intéressés, touchés par ces questions d’intelligence artificielle – au-delà bien sûr de leur aspect pratique. Il faut dire aussi que ça a amélioré la « usability », la facilité d’utilisation, l’accessibilité. C’est devenu beaucoup plus intuitif. Je vois ça dans la lignée d’un développement qui démarre dans les années 80, avec les premières interfaces graphiques développées par Xerox PARC et implémentées à grande échelle par Apple. D’abord on n’avait plus à communiquer dans un langage de machine, c’est-à-dire avec du code, mais on pouvait cliquer sur des icônes, etc. Aujourd’hui, on interagit par le langage naturel, même par la parole parlée. C’était toujours un pas de plus vers un échange qui est ressenti comme naturel, mais qui, évidemment, n’est possible que parce qu’il y a plein de couches d’intermédiation. Pour clore : je mène différentes activités en parallèle. Ce n’est pas toujours clair pour tout le monde; la façon dont ces activités ne se parasitent pas. Des termes comme « touche-à-tout » peuvent surgir pour qualifier les profils comme le mien et ce n’est pas toujours vu de manière positive. Mais à mon sens, mes différentes activités et intérêts entrent très naturellement en communication.

Par exemple, quand je fais une exposition, souvent c’est une exposition qui a aussi une dimension recherche, où je vais tester une hypothèse. Dans l’exposition « A shop is a shop is a shop » à la Kunthalle de Vienne, j’ai ainsi testé l’hypothèse qu’un magasin est un espace plus facile d’accès qu’un musée, alors que le magasin est un espace privé en déguisant une exposition d’art contemporain en magasin. Tout ce que cela implique m’a beaucoup intéressé. Par exemple dans un magasin, on te demande ce que tu cherches. Si tu cherches des vêtements pour enfants, on ne va pas te présenter des écouteurs. Dans l’art, c’est souvent le contraire. On dit, en gros : « Voilà ce que j’ai fait, regarde ». Sans le moindre intérêt pour tes préoccupations.

FJ : On t’impose.

KS : On ne s’intéresse pas du tout à ce que tu cherches. Donc, j’ai engagé des actrices pour l’exposition en question. Elles guidaient les gens dans le faux magasin et questionnaient les visiteurs pour savoir ce qui les occupait sur le moment. Il y avait plus de trente œuvres, et, comme chaque œuvre évidemment a des entrées multiples, toutes les questions qui pouvaient occuper les gens étaient présentes dans l’exposition. Donc si tu dis que chaque œuvre a au moins trois entrées, et s’il y a une bonne compréhension des œuvres du côté des fausses vendeuses – j’ai fait une sorte de formation avec elles avant – tu sais guider les gens vers des choses qui, a priori, entrent en relation avec ce qui les occupe et tu as plus de chances de leur faire vivre une expérience qu’ils jugent pertinente.

Ces questions d’accueil, d’expérience forte et personnelle avec l’art m’intéressent beaucoup. Et donc il y avait là cette hypothèse sur l’accessibilité du magasin et la présentation personnalisée et puis une sorte de test par l’exposition. Dans ce cas, j’ai collaboré avec un département de psychologie qui a fait des études après, interrogeant les gens à propos de leur expérience pour voir

si les hypothèses s’avéreraient justes, au-delà de ce que nous,

on ressentait intuitivement.

FJ : Et pour objectiver un petit peu de l’expérience ?

KS : Le niveau de détail de l’expérience vécue ne pourra guère être couvert par un questionnaire et se retrouver dans une publication, on sentait qu’on pouvait approcher quelque chose qui irait au-delà de l’affirmation pure. Mais, il y a eu, du coup, une interférence par l’expérimentation.

C’est-à-dire que nous faisions vivre une expérience – dont les fausses vendeuses pouvaient nous parler – mais à force d’interroger les gens sur leur expérience après – avec en plus des méthodes quantitatives – parce que, ce sont des psychologues qui travaillent de cette façon-là, on abîmait un peu l’expérience.

À force de vouloir mesurer, juste à la sortie de l’expérience, on risquait de l’abîmer. Et d’ailleurs c’est ce qui s’est ressenti dans les réponses. Il y avait un certain nombre de personnes qui rejetaient l’expérimentation. Les besoins des chercheuses et chercheurs entraient en friction avec les besoins d’une expérience artistique. Il n’y a pas de circulation naturelle, parce que ce qui fait une expérience forte peut se perdre si tu essaies de le quantifier.

FJ : Il y a une qualité émotionnelle, qu’il est difficile de mettre en mots.

KS : La recherche a ses propres agendas, avec sa terminologie. Il y a une conférence de Paul Valéry sur l’Esthétique où il parle un peu du problème. Il y intervient auprès d’un public de philosophes et explique que les concepts philosophiques risquent toujours de passer à côté de la réalité de la création et réception artistique parce que « le poète va dans la forêt du langage pour s’y perdre ». Et s’il faut que ce processus rentre dans des concepts précis, cela risque de falsifier et de tordre la réalité. De même que la philosophie, la psychologie expérimentale opère avec des termes spécifiques et relativement compliqués. Ils pouvaient ainsi te demander : « Est-ce que tu as eu une expérience transformative ? », par exemple. Personne ne parlerait comme ça et n’utiliserait spontanément cette expression. Mais pour que l’expérience présente soit comparable avec d’autres expériences similaires et qu’elle puisse s’inscrire dans la lignée des publications antérieures, on s’est mis d’accord sur certains concepts. Or ces concepts sont souvent insatisfaisants, ou même, problématiques. Mais une fois qu’une communauté de chercheurs a accepté de travailler avec ces termes-là, cela devient largement indifférent. Pour qu’on puisse faire partie de la communauté de recherche en question, on est obligé de jouer selon les règles du jeu données. Ou alors, on lance son propre concept, mais au risque que ce soit ignoré parce que les autres n’ont pas, pour ainsi dire, de lieu dans leur librairie mentale et dans leur recherche, à accorder à ce concept. Donc, si tout le monde a fait des recherches sur l’art en termes de beauté et d’expérience émotionnelle, par exemple, pour prendre des éléments typiques d’intérêt, il est difficile de soudainement commencer à changer de contexte et de concept, par exemple. Si tu le fais, tu ne peux plus vraiment faire référence à ces autres chercheurs – ou seulement de manière négative. Et les chercheurs qui opèrent dans le paradigme de la beauté et de l’émotion ne vont pas forcément avoir un intérêt à lire, à recevoir ta production intellectuelle. Ils ne vont pas la citer. Ta publication va rester inaperçue. Donc, tu es incité à continuer à parler le même langage, même s’il est limitant.

FJ : Tu as eu différentes expériences de la création numérique, tu avais travaillé avec des eye trackers ou l’oculométrie, je me rappelle, et sur la narration dans l’image et comment la repérer. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette évolution ? Qu’est-ce que tu as perçu, de ton point de vue, comme évolutions dans la création avec le numérique ces dix dernières années ?

KS : C’est exactement il y a dix ans que j’ai vraiment commencé à m’intéresser, de plus près, à la question de l’art par rapport au numérique. En 2015, j’ai réalisé une exposition qui s’appelait « Drawing after Digital » sur le dessin, après le digital. Elle a eu lieu à Paris, dans une galerie spécialisée en art post-internet, comme on disait à l’époque, la XPO Gallery. Le point de départ était que j’avais un intérêt particulier pour le dessin et qu’il y avait un dessinateur dans cette galerie qui m’avait particulièrement intéressé : Vincent Broquaire. J’étais alors entré en relation avec Philippe Riss et il m’a proposé de faire une exposition dans sa galerie. Comme lui, il travaillait sur le numérique et moi, je travaillais sur le dessin, j’ai proposé l’exposition « Le dessin après le numérique ». Ce qui m’intéressait et ce qui m’intéresse toujours, peut-être aussi par rapport aux pratiques numériques, c’est la combinaison de quelque chose qui peut être considérée comme archaïque et peut-être même comme fondamentalement humain et quelque chose qui est ultra-contemporain et technologique, le numérique.

« Drawing after digital »

Avec le dessin, il y a donc d’un côté une impulsion archaïque qu’on observe déjà dans les cavernes avec l’impression que les mains négatives signifient « j’ai été là et j’ai laissé une trace ». De l’autre, il y a le numérique. Quand il apparaît, il est d’abord analysé d’un point de vue technique, par les avancées technologiques. Mais en réalité, je crois que, s’il s’immisce si profondément dans notre vie, c’est qu’il répond à des besoins humains qui sont fondamentaux, et qu’on pourrait peut-être retracer jusqu’à la Préhistoire. On pourrait dire, ce que les gens font sur les réseaux sociaux n’est rien d’autre que de laisser des traces, dire : « J’ai été là. ». Dans le cadre de cette exposition, c’était donc intéressant pour moi de voir comment ces deux choses qui pouvaient a priori paraître opposées entraient en relation et en tension. À l’époque, il y avait de nombreuses modalités, déjà, de création numérique. Il y avait, bien sûr, le dessin sur iPad ou sur ordinateur avec la souris. Mais ce n’était pas le propre de la création numérique avancée, car, dans une optique d’outil. Mais il y avait par exemple l’appropriation du eye tracking, développé comme pratique scientifique par des artistes comme Michel Paysant ou, avant lui, Jochem Hendricks qui l’utilisaient comme pratique de dessin numérique. Paysant est l’artiste français qui représente cette position-là de la façon la plus emblématique. En 2014, il y a eu un documentaire sur Arte sur sa pratique. Il dessine en regardant.

Il dessine directement avec les yeux, ce qui n’est pas facile et qui dépend, évidemment, de la capacité de faire un tracking précis, ce qui est uniquement possible à travers le numérique. Il y avait ainsi des dessins faits avec des outils numériques et notamment aussi une œuvre de Grégory Chatonsky qui dessinait déjà par intelligence artificielle. C’était très compliqué à réaliser en 2015, car on avait besoin d’énormément de dessins pour « entraîner » l’IA. Mais la tradition de dessiner avec l’ordinateur est beaucoup plus ancienne. Elle date des années 60, avec des artistes comme Vera Molnár ou Manfred Mohr, qui était aussi présent dans l’expo. « Radical Software. Women, Art & Computing 1960-1991 », une exposition au MUDAM à Luxembourg, porte d’ailleurs sur les origines féminines de l’art numérique. Je ne sais pas si vous l’avez vue.

FJ : Non mais j’ai vu les les carnets de croquis et des travaux de Vera Molnár à Beaubourg parce qu’il y avait une présentation de son travail dans plusieurs pièces. Magnifique !

KS : Je partais un peu de ça, mais je m’intéressais au final à cinq dimensions de l’interaction et de l’interférence entre dessin et numérique dans cette exposition. Tout d’abord, comment les artistes utilisent les outils numériques pour créer, pour dessiner ? Ensuite : comment l’ordinateur peut lui-même dessiner, par l’intelligence artificielle ou autrement ? Mais aussi, comment les artistes continuent de suivre une pratique traditionnelle, mais avec des yeux informés par le numérique. En ce dernier sens, la position de Claude Closky était particulièrement importante, parce que Apple, en 1989, a prêté son premier iMac à différents artistes, et Claude Closky en était.

Après, il est revenu à une pratique de dessin à la main. Mais j’avais l’impression – et il a confirmé – que la manière dont il dessinait à la main était informée par le fait qu’il était passé par le numérique.

Donc dans sa propre biographie, c’était « le dessin après le numérique ». Même s’il prenait alors un crayon. Par exemple, un dessin s’appelle « Tentative de faire dix traits droits au milieu d’une page ». Cette opération est évidemment facile pour un ordinateur, mais sans règle, c’était impossible pour à la machine humaine qu’il était. Et si tu veux, en creux, tu vois alors apparaître la qualité du défaut humain parce que maintenant tu la vois à l’aulne de la perfection de l’ordinateur… Le troisième aspect, donc, concernait les artistes qui étaient passés par le numérique, mais qui choisissent de travailler de manière manuelle. D’ailleurs, Vincent Broquaire, l’artiste qui était à XPO Gallery et que j’avais d’abord découvert, entre dans ce champ aussi parce qu’il fait des dessins très informés par la grille des outils Adobe, créant des sortes de fictions numériques. Mais il le fait à la main. La quatrième dimension qui m’intéressait, c’était comment nous tous, baignant dans une culture numérique, voyions différemment des dessins qui n’avaient rien à voir avec le numérique – ou, du moins avec le digital, au sens où on l’entend aujourd’hui. Parce qu’évidemment, si tu prends la chose au sens étymologique, les résultats sont un peu différents de si tu penses le numérique en relation à l’ordinateur. En tout cas, je montrais également un dessin de Sol LeWitt, un artiste conceptuel et un dessin d’Hanne Darboven, une artiste allemande, conceptuelle également, parce que j’ai l’impression que si on regarde leurs dessins aujourd’hui, on se dit : « Oui, en effet, c’est du dessin algorithmique », particulièrement chez Sol Lewitt où l’œuvre est une sorte de protocole pour la réalisation d’une œuvre. Et même s’il exécute le dessin lui-même encore à la main, le dessin n’est pas l’œuvre. Mais je crois que le fait qu’il dessinait à la main explique qu’il ait eu plus de succès que des artistes qui faisaient réaliser leurs dessins par ordinateur – et qui, par ailleurs, faisaient parfois essentiellement la même chose que Sol LeWitt, mais qui ensuite imprimaient. L’époque était prête à accepter un dessin algorithmique, mais pas un dessin qui n’est pas exécuté par la main humaine.

Donc l’exécution humaine rendait acceptable l’algorithmique. Je trouve qu’on peut très bien expliquer ce phénomène par un principe de théorie du design qui s’appelle MAYA, Most Advanced Yet Acceptable, soit le plus avancé possible, mais encore acceptable.

Et Sol Lewitt était encore acceptable, alors que Manfred Mohr n’était déjà plus acceptable pour le gros du monde de l’art, alors que par ailleurs ils faisaient des choses très similaires. Enfin Mohr était acceptable uniquement par des gens très avancés, intéressés par ces thématiques, mais pas par l’ensemble de l’art contemporain.

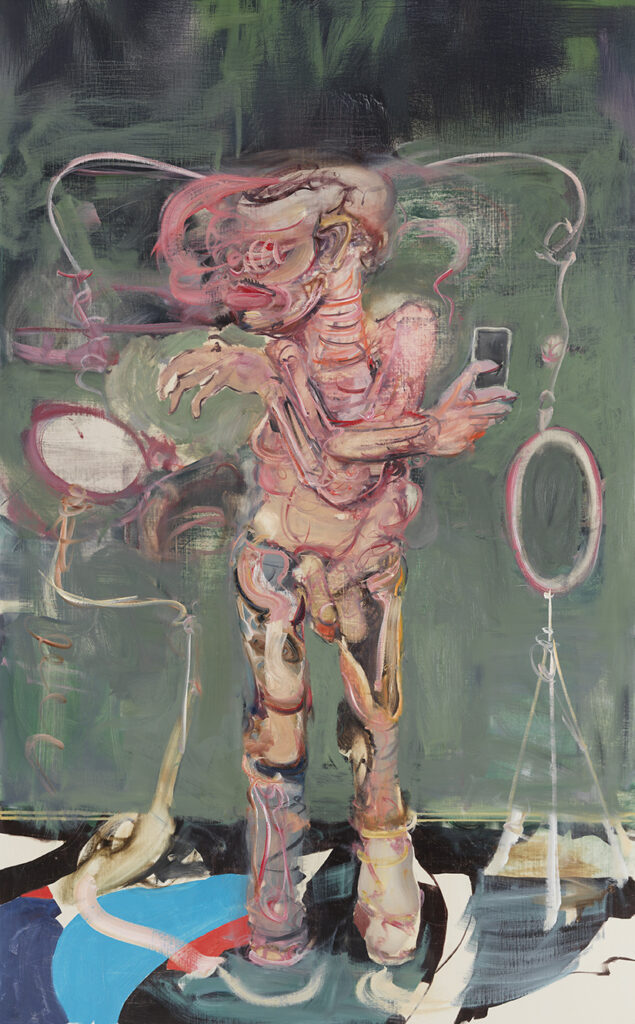

Adrian Ghenie, Nude standing I,

2024, huile sur toile, 210 x 150 cm,

© Infinitart Foundation

Et donc voilà, pour moi, c’est intéressant de regarder à nouveau des œuvres anciennes pour voir comment notre regard sur ces œuvres algorithmiques du passé a changé. Parce qu’aujourd’hui on vit dans une culture numérique, et le travail d’Hanne Darboven, tout à coup, ressemble à du code qu’on aurait vu, par exemple, dans Matrix ou quand on ouvre une image avec TextEdit. Et ce même si les dessins de Darboven n’avaient rien à voir pour autant que je sache, avec le fait d’avoir été regardés du code de l’ordinateur. Et donc voilà, c’était ces quatre dimensions-là. Et évidemment, la première dimension, c’est la plus évidente, c’est la première à laquelle on pense quand on entend « le dessin après le numérique » : les gens prennent un ordinateur, dessinent avec. Mais je trouvais les deux dernières presque plus intéressantes, parce qu’elles sont plus subtiles.

Et ensuite, alors, pour faire la mise en perspective historique

que tu m’as demandée, à laquelle je suis beaucoup moins habitué qu’à la mise en perspective conceptuelle, vu que quand on me demande de faire de l’histoire, je fais toujours du concept …

Un cinquième aspect qui était dans cette exposition, c’est la culture, c’est-à-dire le changement culturel que le numérique implique, parce que, tout à l’heure, je parlais essentiellement de changement de perception. Mais évidemment il y a une dimension culturelle qui était présente dans des dessins faits d’après des webcams par Thomas Lévy-Lasne. Dans toute cette culture numérique qui s’est développée, le terme clé est souvent « réseau social », mais il y a aussi la pornographie en ligne, les webcams, Onlyfans, Tinder et les sites de rencontre. Tout cela était beaucoup moins présent, parce que ça ne pouvait être présent que par des pratiques de dessin sur ce sujet. Mais il y en avait quelques-unes. Et c’est évidemment une manière aussi de travailler du côté artistique sur le numérique, donc sans forcément utiliser des outils numériques. C’est-à-dire que tu peux très bien travailler sans ordinateur et réfléchir aux changements culturels induits par l’ordinateur. Tu peux alors réfléchir aux phénomènes qui ont été facilités par le numérique, mais qui, quand ils ont du succès, viennent se greffer sur des besoins humains : besoins relationnels, érotiques, de réassurance de soi, etc. Donc par exemple, pour les réseaux sociaux, des besoins narcissiques ou autres. En tout cas, les outils numériques ont du succès, je crois, quand ils viennent se greffer sur un besoin, voire même parasiter un besoin existant. Parfois ils sont des sortes d’hyper stimuli. Il y a des expériences avec les oiseaux qui sont assez intéressantes. Les petits oiseaux, qui viennent de naître, ont une tendance à becqueter le bec rouge de la maman. Quand ils voient le bec rouge apparaître, ils tapent dessus. Et puis la maman leur donne à manger. Mais quand tu prends un bout de bois et le peins encore plus rouge, ils préfèrent le bois rouge au bec de la maman. Et je crois que le numérique fonctionne de la même façon. Quand quelqu’un nous fait sentir bien, on peut avoir des hormones, de la dopamine, etc. Mais puisque le numérique nous donne accès à beaucoup plus et parfois à plus fort – tu peux regarder des vidéos d’expériences qui sont beaucoup plus fortes que les expériences que tu pourrais vivre –, ces hyper stimuli viennent parasiter quelque chose qui serait naturel, mais comme ils sont plus forts, ils peuvent extraire ton attention du monde naturel où tu n’as qu’une stimulation ordinaire. Et il t’arrive la même chose qu’à ces petits oiseaux, qui tapotent plutôt sur le bois que sur le bec de la maman. D’ailleurs la même chose arrive aussi avec l’érotisme.

La pornographie est plus vraie que la vraie vie en un sens, et donc elle vient parasiter les pratiques sexuelles. C’est surtout un problème avec les jeunes qui découvrent la sexualité par la pornographie avec des pratiques souvent plus extrêmes que les pratiques ordinaires.

Et donc la vraie sexualité, c’est presque une déception. Et les artistes, évidemment, ont commencé à réfléchir là-dessus. On peut penser à Trevor Paglen et Holly Herndon qui utilisent les outils numériques pour passer un message sur les outils numériques, ce qui n’est pas le cas des pratiques de Manfred Mohr, je pense, par exemple. Et ce n’est nullement le cas quand David Hockney dessine sur l’iPad. Il n’a pas particulièrement envie de dire quelque chose sur le numérique, si ce n’est qu’il est possible de faire de beaux dessins avec un iPad aussi.

FJ : Oui, il le considère comme un outil, mais pas comme une réflexion sur notre usage des outils.

KS : Cette réflexion sur l’ordinateur et les pratiques numériques est certainement quelque chose qui s’est renforcé ces dernières années. Et aussi la volonté critique, avec une prise de conscience des effets négatifs qu’ont ces outils sur la société, dans le développement personnel, notamment des jeunes. Et tu peux faire cette critique avec tout type de médias.

C’était, finalement, la cinquième dimension de l’exposition :

le numérique comme sujet, pas le numérique comme quelque chose qui rentre en compte dans la production, mais qui est le sujet de la production. Actuellement, il y a une exposition de peinture pure du peintre roumain Adrian Ghenie qui entre pleinement dans ce type d’approche. Elle a lieu à l’Albertina de Vienne. J’ai écrit dans le catalogue et réalisé une grande interview avec Ghenie. C’est un travail de peinture sur notre rapport aux téléphones portables, aux ordinateurs… Pour moi, ce travail de peinture est l’un des plus convaincant sur les pratiques numériques que j’ai vu. Ghenie y développe cette hypothèse que le numérique nous transforme en des sortes de mutants et il essaie de rendre visibles ces mutations dans ses peintures, avec des figures très à la Cronenberg, qui sont comme des sortes d’allégories. Ce sont des images de l’homme transformé par son rapport compulsif aux outils numériques.

FJ : Et cela dépasse la prothèse.

KS : Oui, c’est plus qu’une prothèse en fait. La prothèse, elle, comble un manque réel. Et je dirais qu’il y a une création de nouveaux besoins ou une exploitation de besoins existants, mais une satisfaction de ses besoins avec un hyper stimulus, qui est

un stimulus non irréel, mais qui a un degré de réalité moindre.

Je ne dirais pas seulement autre, je pense que c’est moindre, parce que c’est essentiellement audiovisuel, et il y a toute la dimension corporelle qui manque. Mais le visuel et l’auditif sont tellement forts – je ne sais pas pourquoi je reviens à l’exemple de la pornographie, peut-être parce qu’il est facile à utiliser à titre d’illustration :

les filles font plus de bruit quand elles font l’amour, les vagins

sont plus roses, les pénis sont plus grands et durs, etc.

Créer avec l’IA : médium, outil ou piège ?

KS : Je suis vraiment arrivé à l’intelligence artificielle par l’art. C’était le point de départ. Très vite, je me suis dit qu’il était important que les artistes ne soient pas seulement des créateurs qui sachent utiliser les nouveaux outils, pour maintenant faire des images plus efficaces ou autre, mais qu’ils soient aussi des citoyens informés. Mon premier séminaire sur le sujet s’est appelé « Intelligence artificielle, algorithmes et art », et on a beaucoup parlé des théories de l’intelligence artificielle, des scénarios d’avenir possibles. On a parlé des biais, des préjugés algorithmiques.

Le fait que voilà, on va présonder des demandes de crédit ou des candidatures par des algorithmes ; tout ce qui est bulles de filtres sur les réseaux. On va confirmer tes préférences par ce qu’on te montre. On a aussi consulté des scénarios un petit peu futuristes de différents chercheurs, avec cette idée que, pour être bon artiste, il faut d’abord être bon citoyen ou citoyen informé. Il ne s’agit pas seulement de transmettre dans les écoles d’art, à mon sens, une compétence technique de réalisation artistique. Mais aussi et d’abord une bonne compréhension de la société, parce que les artistes ont aussi cette fonction, d’ailleurs depuis longtemps reconnue, de pouvoir alerter. Et de pouvoir rendre visibles des tendances. Après la Première Guerre Mondiale, beaucoup d’artistes ont créé des images qui montrent les horreurs de la guerre, alors que leur société voulait plutôt montrer des images héroïques et commencer à réarmer, notamment en Allemagne.

Goya, lui, s’est inscrit contre l’idée que l’art devait faire le Beau, et a évolué vers l’idée que l’art devait dénoncer et non rassurer le bourgeois. Cela explique d’ailleurs le doute qui plane sur le Beau jusqu’à aujourd’hui, parce que le Beau peut avoir cette fonction de rassurer et de voiler la réalité.

C’était le point de départ des premiers séminaires. Et ensuite, j’ai commencé à m’intéresser aussi à certaines techniques et donc à travailler davantage sur la génération d’images, mais dernièrement aussi la génération de films. J’ai fait un séminaire qui s’est appelé « Analytical Storytelling in the Age of AI » où je me suis intéressé à ce concept des récits que j’appelle analytiques – c’est le terme que j’ai trouvé. Ce sont des récits qui ne visent pas à raconter une histoire ou à transmettre des émotions, mais qui cherchent à analyser un phénomène, souvent en esquissant un monde. Black Mirror, la série anglaise, est un bon exemple pour moi. Pour moi, Borges fait cela aussi, c’est : « Imagine qu’il y a une carte qui est aussi grande que le territoire » ; « Imagine une bibliothèque dont personne ne connaît l’étendue et dont personne ni connaît le principe d’organisation » ; « Imagine un homme qui rêve un autre homme », et voilà, il y a une hypothèse de départ. Et à partir de là, il développe un récit et ce récit en découle presque logiquement. Il y aurait évidemment d’autres conséquences possibles, mais on ressent ce récit comme une suite très logique par rapport à l’hypothèse de départ.

Et c’est la même chose est le cas de Black Mirror.

Du moins, les premiers épisodes sont très logiques. Un épisode fait l’hypothèse narrative que tout le monde n’a pas des lunettes connectées, mais des lentilles de contact qui sont connectées et ils ont un disque dur implanté dans le corps où tout est enregistré. Voilà, c’est très simple comme hypothèse. Mais qu’est-ce qui en découlerait ? Imagine qu’on puisse reconstituer – ce qui est d’ailleurs en train de se faire – une personnalité à partir de toutes les traces laissées en ligne, ses chats, ses conversations ? Voilà, quelles implications cela aurait ? Et donc j’ai invité les étudiants à, d’abord, regarder ce genre de récits et expliciter les hypothèses de départ et les conséquences. Puis, je les ai invités à en écrire, et au deuxième semestre, à réaliser leur scénario, avec les outils filmiques numériques de leur choix. On a commencé à travailler avec Runway.ml, qui était à l’époque le plus avancé, mais après, ils ont commencé à chercher plus, à trouver des choses du côté de Stable Diffusion, des outils de création d’avatars à détourner pour faire de l’art au lieu d’en faire du marketing…

Et, ce qui s’est très vite avéré, ce que j’ai trouvé intéressant, c’est que la manière la plus intéressante, je crois, de concevoir, c’est, – et j’ai beaucoup parlé d’outils –, de ne pas concevoir ces nouvelles plateformes comme des outils, mais comme des médiums. Pourquoi ? Parce que les concevoir comme outils, c’est dire :

« Ah maintenant, je peux faire des films sans acteurs, sans caméra, sans compositeurs, etc. » Maintenant, je peux faire un film de super-héros sans tout ça. Il y a une démocratisation, évidemment. Tu as besoin de moins d’argent, tu peux être seul, à faire un film, ce que tu ne pouvais pas faire avant. C’est vrai. Mais est-ce qu’on n’a pas assez de films de superhéros, de films d’action ? En fait, la démocratisation n’assure pas de nouvelles créations artistiques avec une nouvelle qualité. Ce qui est intéressant, c’est de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avec des acteurs, une caméra, etc. Et donc penser ces plateformes – pour ne pas utiliser le terme d’outil – comme médium. Et c’est dans ce sens qu’on a évolué, on a d’ailleurs d’abord discuté aussi cette question assez longuement. Est-ce que c’est un nouveau médium ? Est-ce que c’est un outil ? Et, en fait, la réponse n’est pas tellement une réponse factuelle, mais c’est une réponse performative, une réponse par l’usage. Ça peut être un outil, si tu l’utilises comme outil, mais artistiquement, ce n’est pas très intéressant, je dirais. Artistiquement, ça devient intéressant quand tu l’utilises comme médium, quand tu te demandes vraiment ce que tu peux faire avec ce que tu n’aurais pas pu faire avec une caméra, des acteurs, etc.

Mais, alors, tu ne peux plus utiliser les processus traditionnels de création de films. Tout le monde avait écrit des scripts. Or, ces outils ne faisaient pas du tout ce qui était dans le script parce comme le savent tous ceux qui les ont déjà utilisés, en réalité cette idée que tu donnes des commandes et après, le logiciel sort exactement le film que tu as imaginé, ça ne marche pas du tout. Et d’ailleurs je crois que, au contraire de ce qu’on essaie de nous faire croire, ce n’est pas une question de technologie. C’est n’est pas comme si demain ce sera plus avancé et que ça fera ce qu’on imagine. C’est un problème sémiotique qui se pose. Il y a une différence fondamentale, une lacune entre une formulation verbale et un rendu visuel, qui, d’ailleurs, se manifeste par exemple dans une œuvre de Rémi Zaugg. Il a pris un tableau de Cézanne,

La Maison du pendu (1873), et il a essayé d’en rendre compte par des mots, spatialisés même, sur une page, ce que les prompts ne sont pas. Et il se rend compte que l’image est inépuisable, même pour cette unique peinture. On ne parle pas d’un film, on parle d’une image et tu n’arrives même pas à l’épuiser par des mots. Alors c’est impossible de faire un rendu un à un entre mots et image. C’est un problème sémiotique. Donc du moment où tu utilises ces outils, tu récuses ou tu fais le deuil d’un certain nombre de choix qui auraient été jugés essentiels dans la création artistique auparavant. Quand tu faisais un film, tu choisissais l’acteur, tu choisissais les couleurs, tu choisissais les vêtements, leur degré d’usure, etc., etc. Tu choisissais chaque élément et tout devenait, dans un bon film, constitutif de sens. Tu ne peux pas spécifier tout ça par des mots. Donc, c’est impossible que tu arrives avec l’IA au degré de détermination et de contrôle auquel on est habitué dans la création artistique. Maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle en est la conséquence. On peut dire comme le fait Ted Chiang, auteur de science-fiction, dans un article pour le New Yorker : un récit de 10 000 mots, c’est 10 000 choix. Et ces choix-là, les grands choix comme les petits sont aussi importants pour l’œuvre, les uns que les autres. Par un prompt, tu fais les grands choix, mais tous les petits choix sont faits par l’algorithme, par la manière dont tu viens taper dans l’espace latent, créé à partir des données d’entraînement. Et Chiang dit que ça fait que ce n’est pas une œuvre d’art que tu crées quand tu ne fais pas tous les choix. Mais on pourrait dire : est-ce que tu en es sûr ? Parce qu’il y a quand même beaucoup d’œuvres d’avant-garde qui donnent une place au hasard. Ici, le hasard, c’est un hasard plus ou moins numérique. Donc est-ce que ça enlève quelque chose à l’œuvre ? Est-ce que ça rend impossible de créer de l’art ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c’est fondamentalement différent et ça ne va pas changer avec des avancées technologiques. C’est ma conviction. Par exemple, si tu écris un script et tu veux que Runway.ml rende compte de ce que tu as écrit dans le script, tu vas constamment être déçu. Donc une partie essentielle de mon travail avec les étudiants c’était de trouver des stratégies pour combler ce problème. Tu peux réécrire le script, tu peux parler toi-même, au lieu de taper ton prompt, donc tu auras plus d’intonation, plus d’approximation de ce que tu auras voulu. Ce sont des stratégies pour t’approcher plus de ce que tu avais en tête, mais il y a aussi la stratégie inverse. C’est Paula Bracker, l’étudiante qui a créé l’un des films que j’ai trouvés les plus intéressants dans mon séminaire qui a fait ce choix. Elle a finalement décidé de regarder ce que l’IA produisait et d’utiliser les productions les plus intéressantes pour ensuite adapter le script aux productions et donc d’inverser le processus par rapport à une réalisation traditionnelle. Et elle a fini par ne plus donner de prompt aux outils. Elle génère des images par Stable Diffusion et les a ensuite donnés à Runway pour voir ce que cela produisait. Donc c’était un peu comme si tu semais une graine et mettais ensuite l’engin en roue libre ou comme si tu déclenchais un processus d’évolution.

FJ : C’est un jeu de traduction aussi, de laisser la machine interpréter.

KS : Sans que tu essaies de lui donner une injonction au-delà de cette première image. Et c’est là que sortaient les choses les plus incroyables et les plus inouïes. Des choses qu’on n’avait pas vues. Et après, elle a redéployé son script. Le film parlait encore de la même chose, mais un peu autrement. Et sur ces images-là, je dirais qu’elle a trouvé une manière d’utiliser l’IA, non pas comme un outil, mais comme un nouveau médium.

Et de produire un film avec des images comme on ne les a jamais vues. Et artistiquement, c’est beaucoup plus intéressant que de réaliser un film comme on en a vu des milliers, juste sans avoir des acteurs. Ce sont les questions qui m’occupent maintenant. C’est faire la part des choses, à donner plus d’arguments, dans un domaine où il y a beaucoup d’émotions, beaucoup de présupposés implicites. Guillermo del Toro, qui est un grand critique de créations par IA, dit par exemple : « l’IA a démontré qu’elle pouvait faire des écrans de veille à moitié plaisants. Mais est-ce que les gens seront profondément émus par ces écrans de veille ?

Est-ce qu’ils seront prêts à voyager pour les voir ? »

Et sa réponse est non. Mais quel est le présupposé implicite d’une telle affirmation ? Que l’art vise à émouvoir profondément.

C’est vrai ? Oui, selon une théorie romantique de l’art certainement, mais peut-être pas selon une théorie de l’art conceptuel. Et est-ce que c’est d’ailleurs vrai qu’on ne peut pas être profondément ému par une création faite avec une IA ? J’en doute. Et d’ailleurs, on peut tester, on peut montrer à 300 personnes – ce que je fais en ce moment avec un collègue qui fait des recherches empiriques –,

des images créées par IA, et des images créées par des humains et leur demander : est-ce que cela t’émeut ? Est-ce que ça te fait réfléchir ? Et les résultats sont évidemment comme je les aurais supposés. Ce n’est pas du tout vrai que, par nécessité, une création humaine te fasse plus qu’une création par l’IA. Donc, factuellement, c’est faux ce que Del Toro dit. Et d’ailleurs sur le fond, il a une théorie de l’art très réductrice. Il est vrai que beaucoup de gens pensent que l’art doit les émouvoir. Beaucoup de gens continuent à le penser, mais beaucoup de gens aussi continuent à penser que l’Urinoir de Duchamp n’est pas une œuvre d’art. D’ailleurs, autre élément à prendre en compte : les producteurs des outils de génération d’images, de films, de musique… doivent viser les productions consensuelles. S’ils veulent le succès commercial, il faut que la plupart des gens puissent apprécier ce que l’IA crée par défaut. Donc la création par défaut devra toujours être une création qui n’est pas exceptionnelle. D’où la difficulté à utiliser ces outils pour créer de l’art, au sens de grand art, d’art innovant, d’art d’avant-garde, parce que les outils te poussent au contraire. Les outils, par défaut, essaient de produire le consensus. Donc il faut trouver les moyens de chercher, si on veut prendre une métaphore, dans des espaces problématiques, dans des endroits – des coins cachés –, de l’espace latent.

Je ferais une association d’idées avec Baudelaire : « l’art c’est un coin de l’univers vu à travers un tempérament ». Voilà, il faut trouver des coins de l’univers un peu éloignés et pas centraux. Et par excellence, et aussi de manière inévitable, les outils sont nourris avec plus de créations ordinaires qu’exceptionnelles, parce qu’il y en a plus. Donc, dans la mesure où les Large Language Model ne fonctionnent qu’à condition d’être entraînés avec de larges données, la plupart de ce qui servira à les entraîner sera toujours ordinaire.

FJ : Ce sont des ruses, des pratiques de détournement. C’est réussir à capter des petites singularités de ces médiums….

KS : C’est une approche. Je me suis focalisé essentiellement sur les intelligences artificielles génératives, qui sont aussi, je dois le dire, celles que j’ai le plus pratiquées, dans mes enseignements. Et évidemment, il y a des tactiques d’entraînement de ses propres modèles où tu peux décider de proposer uniquement des images exceptionnelles. Aujourd’hui, l’entraînement a besoin de moins d’images que dans le passé, donc, dans le passé,

dans l’IA, il y a quatre ans ou trois ans quand tu l’entraînais avec 300 images, ça donnait énormément de glitch, on ne pouvait rien en faire. Aujourd’hui, tu peux entraîner un modèle avec une vingtaine d’images et cela donne des résultats déjà corrects. Donc il y a différentes possibilités évidemment pour arriver à subvenir à un besoin de création exceptionnel d’avant-garde. Mais en tout cas, je dirais que l’œuvre d’art n’est jamais l’image qui sort de l’IA telle quelle. C’est aussi une sorte de conviction. C’est cette image insérée dans un processus artistique qui fait partie de l’œuvre.

Par exemple, une œuvre qu’on montre au Musée du Dôme de Vienne en ce moment, dans l’exposition sur l’amitié, ce sont des images d’amitié queer, qui ressemblent à des photographies, qui sont faites selon des techniques traditionnelles… Il y a même une plaque d’argent. Et des polaroïds. Il y a une photo des années 1920 avec deux femmes qui s’embrassent sur la bouche. Il y a une femme noire qui danse avec une femme blanche aux États-Unis dans les années 1950, etc. Et ces images sont créées par des outils d’intelligence artificielle, mais selon des demandes d’images manquantes. D’ailleurs, le studio de photo fictionnel, que l’artiste Marlène Fröhlich a créé, s’appelle Studio Supplément et elle essaie de supplémenter les images manquantes, dans une communauté, d’abord, dans sa communauté d’amis, qui est une communauté queer.

Elle a demandé aux gens quelles sont les images qui n’existent pas et que vous aimeriez voir exister et les gens lui en proposent. Ces images-là, elle les a réalisées par un mix entre Midjourney et Photoshop Firefly. Donc elle a retravaillé les résultats Midjourney avec Firefly. Et ensuite elle les a produites dans la technique de l’époque. Elle est photographe de formation. Et donc maintenant,

tu as une image argentique, une image avec une technique des années 30, mais c’est à la base une image générée par IA.

FJ : Avec de vrais modèles Donc, l’IA a permis de faire des suggestions de ce à quoi ça pourrait ressembler ?

KS : Elle a rephotographié dans la technique de l’époque, des images créées par IA. Et après, ce que tu as dans l’exposition, c’est une série d’images dans des cadres qui pourraient être aussi des cadres d’époque. Cela ressemble à une collection d’images vernaculaires. Le public, qui voit ça dans l’exposition, fait d’abord l’hypothèse que c’est une collection d’images vernaculaires, d’images surprenantes parce que, un couple gay qui se promène à New York dans les années 1960 la main dans la main, c’est improbable. Et c’est une œuvre que je trouve intéressante, parce que la génération par IA est simplement une partie du processus. D’ailleurs, cela contredit un peu ce que j’ai dit tout à l’heure, ce n’est pas utilisé comme médium, là, c’est utilisé comme outil. Ça devient artistique, mais pas par l’image. L’image, il faut juste qu’elle soit à peu près plausible pour l’époque, qu’elle soit crédible et peut-être plaisante. C’est en réalité tout la démarche qui fait l’œuvre, y compris l’implication du public qui veut voir exister une image.

FJ : L’artiste n’a pas légendé ? Elle a laissé les gens s’emparer des visuels et donc douter, penser qu’effectivement, c’étaient bien des images vernaculaires. À aucun moment, il n’y a un cartel qui explique la démarche.

KS : Les gens voient, d’abord, les images parce qu’il y a comme un nuage d’images, qui les happe. Et ensuite, tu vois une boîte postale, avec une explication et les gens pendant l’exposition peuvent contribuer à augmenter la série. Donc tu peux, dans l’exposition, maintenant, soumettre des images d’amitié que tu souhaiterais voir et qui n’existent pas. Et Studio Supplément, Marlène Fröhlich, va en choisir un certain nombre et le corpus augmente au cours de l’exposition. Si tu passes vite dans l’expo, tu risques de passer à côté de cette information.

FJ : J’avais une question qui découle de ta présentation. Ici, tu t’es intéressé à des récits qui sont aussi des récits spéculatifs ? Je me demandais quel lien tu voyais avec ce qu’on appelle les récits contre-factuels, les démarches de design critique, de design fiction qui, parfois, utilisent ce genre de stratégies.

J’ai l’impression qu’il y a toute une variété de récits qu’on peut travailler avec les IA.

KS : Je ne suis même pas sûr qu’on pourrait distinguer un récit de design fiction d’un récit à la Black Mirror, simplement en regardant le récit. Donc c’est plus l’usage qui en ce qui en fait la différence. Oui, sans doute, ce sont un peu des démarches similaires. Enfin, pour autant que je les connaisse, les récits utilisés dans le contexte du design fiction sont un peu plus génériques et plus simples et souvent un peu moins radicaux. Mais tu m’apprendrais peut-être le contraire. D’ailleurs je pense qu’on pourrait très bien utiliser Black Mirror pour informer une création, une création de design par exemple.

FJ : Comment penses-tu que l’enseignement puisse préparer de jeunes artistes et de jeunes designers dans un monde assez incertain ? On vit de tels changements technologiques…

je dirais que l’idée même de changement technologique paraît avoir envahi tous les champs, et on a l’impression d’une accélération sur toutes les dernières technologies. Maintenant, dès qu’il y a une sortie d’un nouvel outil technologique, d’IA par exemple, tout le monde en parle. Ce n’est plus juste lié au champ de la création. Moi, j’ai l’impression que nos étudiants sont pris dans une espèce de tourbillon, de difficultés à développer une création, à se former et en même temps, à absorber toutes ces possibilités technologiques qui arrivent.

KS : J’ai lancé lundi ce qu’on appelle « Les conversations viennoises sur l’intelligence artificielle » avec une artiste, Claudia Larcher, et Andreas Kugi, le directeur scientifique de l’Austrian Institute of Technology. Larcher a fait une œuvre qui s’appelle Me, Myself and I. Elle a pris toutes les images d’elle qui existaient, toutes les images analogiques qu’elle pouvait trouver dans des albums de famille. Elle a entraîné un GAN avec ces images. Et puis elle lui a demandé de créer d’autres images. Donc il y avait, je ne sais pas … 137 images. Ces créations ont été réalisées de 2021 à 2022. Elle ne pourrait plus les faire aujourd’hui, parce qu’il y a eu des mises à jour. Elles sont devenues des œuvres historiques. Donc, une chose que je dirais aux étudiants, c’est que vous n’avez pas besoin de suivre chaque nouvelle génération du logiciel. Ce n’est pas comme si ce que vous avez fait avec la génération d’avant n’était plus valide. Au contraire, ce que dit Claudia, c’est qu’elle aime les mauvais réseaux. Moi, j’ai appelé mon article pour son livre « Beautiful System Errors ». Baudelaire dit « La beauté est toujours bizarre ». Eh bien, les modèles plus anciens font des choses plus bizarres. Donc une fois que tu as misé sur une génération, si tu y as accès encore, – idéalement, tu utilises de l’open source où tu peux garder l’accès et continuer –, ce sera daté historiquement, mais ce n’est pas grave, ça sera même une qualité, parce que ceux qui viennent après toi, leur esthétique va être tout autre. Donc tu n’as pas à avoir peur de rater la prochaine étape, parce que tu n’es pas dans ce paradigme. L’optimisation technologique n’est pas l’optimisation artistique, c’est toute autre chose. La valeur artistique peut venir de la mauvaise qualité technologique. Donc ce n’est pas comme si ton œuvre d’art était moins bonne parce que tu as utilisé une génération de Runway antérieure. Peut-être au contraire. Donc ça, c’est un premier élément, un deuxième, c’est que c’est intéressant de réfléchir au processus, évidemment. Donc ne pas se laisser happer par « Oh ! ça fait ça », « Ah ! ça fait ça et encore ça », ne pas se laisser happer par l’image. Mais même, avant de créer des images. Pour moi, une démarche, c’est de réfléchir au rôle que cette génération d’images ou de vidéos ou de son, peut jouer dans un projet. Et la génération d’image ou de vidéo, ce n’est qu’une brique dans un projet.

Quand tu construis un bâtiment, tu ne prends pas 90 % du temps pour optimiser ta brique. Il y a beaucoup d’autres choses à faire. Il y a une architecture à développer, il y a une statique et un récit à développer, etc. C’est quand même bien d’avoir expérimenté avec les outils pour avoir une idée de ce qui est possible, parce que, sinon, tu risques d’envisager des possibilités qui ne sont pas réelles et c’est plus dur, ensuite, de rebondir émotionnellement, je pense : quand tu croyais pouvoir faire une chose et que tu réalises que ce n’est pas possible du tout. Donc, c’est bien de commencer par une expérimentation. Une fois que tu as une idée de ce qui est possible, tu éteins ton ordinateur et tu réfléchis. Et ensuite, quand tu sais ce que tu veux faire, tu rallumes ton ordinateur. La démarche que je viens d’expliquer, c’est la démarche de la démarche. Toi tu l’as appelée la « démarche », ce qui est un bon terme. Une autre possibilité c’est que tu testes des choses et tu vois ce qui émerge. Cette deuxième démarche, c’est une démarche qu’on pourrait appeler bottom up. Tu commences et quand tu vois un truc intéressant, tu réfléchis là-dessus et tu te demandes ce que c’est, ce que ça fait, pourquoi c’est intéressant, si tu peux en faire plus, etc. C’est ce que j’ai appelé : voir l’IA comme un médium et pas comme un outil. Cette deuxième possibilité me semble artistiquement intéressante, mais cela implique d’avoir déjà une sorte de sensibilité artistique un peu développée et pas être convaincu par l’image la plus photoréaliste, évidemment. Celle que tout le monde trouve géniale sur Twitter, ce n’est pas celle qui devrait t’intéresser. Donc ton système de valeurs d’artiste doit être beaucoup plus personnel. Il peut être beaucoup plus idiosyncrasique, beaucoup plus bizarre que le système de valeurs appliqué par les fans qui postent leurs créations en ligne, d’autant plus qu’il est très fortement informé par une culture de la création numérique, des jeux, des films de synthèse, des images de synthèse hollywoodiennes. C’était en tout cas la culture dominante que j’ai vue quand j’ai regardé la dernière fois le discord de Midjourney où on voit les images de tout le monde.

Il y a une troisième possibilité de création qui, à mon sens, est beaucoup trop peu exploitée. C’est plus une démarche artiste-sociologue de la création par l’IA, dans la mesure où ces images sont souvent par défaut publiques. Je pense qu’il y a des choses très intéressantes à faire avec les images existantes. Donc, se faire commissaire des images existantes. Quand j’ai écrit sur Gottfried Helnwein pour l’Albertina, j’ai regardé, par exemple, combien de fois son nom avait été utilisé, pour déterminer le style d’une image sur Midjourney, et donc, par exemple, tu pourrais faire un commissariat de faux Rembrandt : Voilà tout ce que les gens ont créé, en utilisant « Rembrandt » comme prompt. Tu pourrais recenser la renommée des artistes en regardant les noms des artistes les plus utilisés. Évidemment, ce Hall of Fame, cette liste est très différente de la liste des artistes les plus importants. Il y aurait là beaucoup d’artistes que toi et moi, nous ne connaissons pas, ce qui montre, en même temps, quelle est la culture de la masse d’utilisateurs de ces outils. Tu pourrais analyser les structures de prompt, il y aurait plein de choses qui sont plus de la recherche artistique proche de la recherche scientifique avec les créations existantes, ce qui est, d’ailleurs, une manière d’aborder tout cela sans contribuer à l’empreinte carbone, la consommation d’électricité en générant des choses, toi-même.

FJ : Aujourd’hui la consommation des IA dépasse ce qu’on peut leur fournir d’un point de vue énergétique. On peut se poser la question de notre contribution en tant que designer, en tant qu’artiste. On peut être très conscients dans ces champs justement de création numérique, de l‘état du monde, et de l’implication qu’on y prend.

KS : S’il y a une conscience de ça, on a la possibilité évidemment de parler de ces éléments-là de manière directe, mais tu peux évidemment aussi te positionner comme observateur critique de la création, plutôt que contribuer. Mais tu n’es obligé de faire uniquement de la création en relation à l’IA. D’ailleurs, si tu as cette conscience, tu télécharges une version open source.

Tu esquives le problème en partie parce que l’entraînement du modèle a été fait. Et au moins tu n’as pas la même consommation quand tu crées. Et maintenant avec Nvidia, tu pourras avoir un modèle sur un ordinateur personnel. Parce qu’on regarde beaucoup l’entraînement en termes de coûts environnementaux, mais les requêtes aussi ont un coût. D’ailleurs tu n’entraînes le modèle qu’une fois et les requêtes sont cumulatives. Mais on peut aussi s’appuyer sur les informations qui commencent à émerger de manière plus précise. Par exemple, générer une image c’est 1000 fois plus de consommation que de faire une requête texte. Il y a une étude de Sasha Luccioni, une chercheuse de Hugging Face, qui a regardé ça de près. La génération de vidéos et d’images, c’est le pire, évidemment. Je pense qu’il y a une tentation et moi d’ailleurs, j’y succombe, de générer des choses soi-même. Mais tu pourrais faire sans doute des choses plus pertinentes en te posant comme observateur critique. En tout cas, comme observateur des usages. Cela nous permet de revenir à cette question d’une frontière avec la sociologie du digital. On pourrait peut-être, au moins plus longtemps, s’attarder sur une analyse d’un certain type de pratiques. Je pense que quand quelqu’un se lance sur un projet de création, vous lui demandez bien d’aller chercher ce qui existe déjà. Mais il y a peut-être une différence entre regarder ce qui a été créé par d’autres artistes et designers, et regarder des pratiques numériques partagées en tant que sujet et se poser la question du vivre avec le numérique. Ce qui, en design – parce que tu disais design digital – en général, est un premier pas vers la création (dans les étapes de la création de design), la démarche ethnographique ou sociologique peut devenir son sujet.

FJ : Est-ce qu’il y a des ouvrages qui, pour toi en tout cas, ont été importants ou que tu as envie de recommander, des références qui te paraissent importantes à connaître ?

KS : Pas forcément des choses qui sont nécessairement à recommander, dans le cadre de publications scientifiques, mais qui sont des outils très utiles. Comme Universal Methods of Design, de Bella Martin, Bruce Hanington ( Éd. Rockport). En termes de création et de méthodologie, c’est vraiment très appliqué. J’avais trouvé cet ouvrage-ci très intéressant : Dataclysm : Who We Are (When We Think No One’s Looking). C’est un livre ancien, une réflexion sur nos comportements numériques à travers les données écrit par le fondateur d’OkCupid, Christian Rudder.

Un ouvrage qui m’a quand même beaucoup marqué, c’est STATactivisme. Un ouvrage collectif d’Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux (Éd. La Découverte) et qui montre le côté construit des statistiques. Moi, j’ai toujours cru que les statistiques étaient objectives, mais là tu comprends à quel point ça ne l’est pas et à quel point, même, une valeur qui apparaît objective comme l’inflation est déterminée par ce que tu mets dans le calcul. Et il y a eu des combats pour, par exemple, savoir s’il fallait mettre les cigarettes ou non. Le gouvernement qui voulait augmenter la taxe sur les cigarettes ne voulait pas que les cigarettes y figurent parce que ça aurait fait augmenter l’inflation. Et les syndicats voulaient que les cigarettes y figurent parce que beaucoup d’ouvriers fumaient. Et donc tout à coup, cette valeur de l’inflation devient tout à fait relative. C’est aussi intéressant de réfléchir à la manière dont les statistiques ne rendent pas simplement compte de ce qui se passe, mais peuvent influer sur les comportements. Si les policiers ont un certain taux de crimes qu’ils doivent indiquer par mois, cela les incite à requalifier des choses qui n’avaient pas été qualifiées comme crime avant. Par le fait que tu demandes une certaine statistique, tu modifies les comportements.

FJ : Pour la question des conseils que tu pouvais adresser à nos étudiants, il semble que tu les invitais justement à ne pas se laisser avoir par les dernières nouveautés ?

KS : Ça n’a aucune importance, oui. Cela dépend où tu te situes. J’ai vraiment parlé en termes artistiques. Si tu es en agence de design et que la demande est une vidéo ou photo réaliste, on va attendre de toi que tu connaisses le dernier outil et, probablement que tu aies utilisé le meilleur outil dans cette optique-là.

Mais en général, il est plus intéressant de chercher à maîtriser bien l’outil que d’avoir touché au plus récent outil parce que, de toute façon, ce sont des compétences transférables. Tu risques de travailler superficiellement plein d’outils plutôt que d’avoir une maîtrise profonde d’un outil. Et peut-être aussi, d’essayer de varier de manière systématique un petit peu, d’explorer les outils de manière systématique. Parce que c’est ça, ce qui peut te distinguer finalement d’un utilisateur lambda. Parce que les outils, comme on l’a dit au tout début, sont tellement accessibles par leur usage du langage naturel que tout le monde en est utilisateur, mais tout le monde n’en est pas un utilisateur systématique. Et donc, je crois que c’est le fait de varier, par exemple, si l’on parle de l’IA générative, de varier systématiquement les manières dont tu l’utilises. Tu prends les mêmes formes. Tu mets le curseur toujours dix fois plus loin, tu vois comment ça change. Pour que tu commences à avoir une vraie compréhension, qui puisse faire de toi un usager expert plutôt qu’un usager qui sait taper un prompt et faire une image comme tout le monde.

FJ : Être à l’affût.

KS : Des solutions que tu n’auras pas cherchées. D’être vraiment ouvert à l’accident heureux et d’être prêt à repenser ton projet en fonction de ce que les plateformes te proposent. Ce que les modèles te proposent. C’est comme ça qu’a été produit le film de Paula Bracker que je trouve magnifique. C’est arrivé quand elle a lâché. C’était très difficile pour elle parce qu’elle était très systématique, donc elle a fait un vrai travail sur elle-même pour pouvoir laisser la préconception de son œuvre, pour prendre ce que lui donnait le médium.

Un entretien avec Klaus Speidel,

par Florence Jamet-Pinkiewicz

23/01/25