Pierre Senges

Si l’alphabet n’avait pas lui-même été rangé dans l’ordre alphabétique,

on aurait maintenant beaucoup de mal à retrouver un mot dans le dictionnaire.

(attribué à Alphonse Allais)

A

première lettre de l’alphabet (il fallait bien commencer par le commencement). Comme la plupart des lettres, a est la forme stylisée d’une figure, en l’occurrence une tête de bœuf, utilisée comme hiéroglyphe dans l’Égypte ancienne ; il était assez logique de placer le bœuf à l’avant du reste. Le Zohar, rédigé au XIIIe siècle, raconte le défilé des lettres de l’alphabet devant le Dieu ineffable pour se disputer la première place.

A

livre de Louis Zukofsky, à ne pas confondre avec Ha ha ! de Réjean Ducharme.

Abécédaire

(voir Alphabet) : on accepte l’arbitraire de l’ordre alphabétique comme on admet l’arbitraire du signe : n’importe quel son prononcé ou n’importe quel mot écrit pourrait désigner n’importe quelle chose – il en va peut-être ainsi des images.

Alphabet

(voire Abécédaire)

Bécédaire

(voir Cédaire et Daire) : Un bécédaire est ce que deviendrait l’abécédaire privé de la lettre a. Selon Gershom Scholem, l’aleph (une consonne) “ne représente en hébreu que le premier mouvement du larynx dans la prononciation, comme l’esprit doux en grec, qui précède une voyelle au commencement d’un mot”. En d’autres termes, l’aleph n’a pas de son propre, il est un premier coup de glotte qui inaugure l’élocution.

Pour Jorge Luis Borges

un aleph est un point de l’univers où se concentre et se donne à voir l’univers tout entier dans ses moindres détails : l’aleph est le miroir de toutes les choses à chaque instant, la superposition de l’ensemble ne nuisant jamais à la perception du singulier. Cet aleph se trouvait, il n’y a pas longtemps encore, dans la cave d’une maison de la rue Garay, à Buenos Aires.

Calligraphie

du grec kalligraphia, “belle écriture” : comme l’encyclopédie (voir ce mot)

la calligraphie est ce point où se rencontrent texte et image ; la lettre est toujours sur le point de cesser d’être l’élément d’un texte pour devenir une figure.

Cédaire

(voir Bécédaire et Daire)

Corpus

au cours de l’année 2018 – 2019, des élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon ont composé un corpus d’œuvres entièrement imaginaires attribuées à des artistes tout aussi fictifs : Céleste Balthazar, John Loctudy, Katarina Orlandova ou encore Joseph van den Grüt, auteur de La Pomme ne tombe jamais loin du figuier. L’année suivante, à cheval sur 2019 et 2020 (année de pandémie ponctuée par quelques silences, des pauses, des demi-pauses, des soupirs, des quarts de soupirs et de longs points d’orgue), quelques étudiants de l’École Estienne, tous inventifs, ont bien voulu donner vie à ces ouvrages, en leur accordant une apparence. Outre la Pomme de Joseph van den Grüt, on a pu voir à quoi auraient pu ressembler, s’ils avaient accédé à l’existence, le roman Charleston signé Stella Douglas (traduit de l’anglais), Les lois de la concupiscence publié par Jean Lemaître aux éditions José Corti ou

Le Bruissement des couleuvres à la nuit tombée de Luka Basileus (édité par Actes Sud).

Daire

(voir Bécédaire et Cédaire)

Dessin / dessein

si on en croit les dictionnaires étymologiques (il n’y a aucune raison de ne pas les croire, surtout quand leurs étymologies sont fantaisistes), dessin et dessein sont les deux faces d’un même mot lancé en l’air comme une pièce de monnaie. Qui contribue au dessin des choses et des êtres modifie aussi, par conséquent, leur dessein général et individuel, autrement dit leur destinée : on en déduit que le métier de graphiste, de peintre, de graveur, d’aquarelliste, d’aquafortiste, de portraitiste, de designeur et même de calligraphe est le contraire d’une vocation frivole.

Digital

désigne une forme avancée d’abstraction, la traduction de toutes choses (y compris les sons, les images et, paraît-il, les intelligences) en nombres. On parle bien d’évanescence, relative au monde des ordinateurs, mais le mot comporte toujours dans son étymologie l’empreinte d’un doigt, et même de plusieurs, preuve que l’abstraction digitale ou numérique ne se débarrassera jamais vraiment de nos enveloppes charnelles. Aujourd’hui encore, les plus empotés retranscrivent leurs pensées en tapant à deux doigts sur un clavier ; pendant ce temps, d’autres deviennent très habiles des deux pouces.

Disque

(voir Digital)

les étudiants du DSAA Design et création numérique ont illustré une fiction musicale radiophonique enregistrée en public, en 2018, à l’auditorium de Radio France ( Archibald et l’île joyeuse ) : des images projetées en direct, mêlées aux œuvres de Debussy et au jeu des acteurs. Chacun a été invité ensuite à proposer une version de la pochette du disque (digital).

Encyclopédie

ouvrage plus ou moins vaste rangé dans l’ordre alphabétique ; comme l’aleph de Borges, il a pour ambition de concentrer l’univers entier sur un seul point, visible d’un seul coup d’œil, et tenant dans une seule main – deux à la rigueur. Bien souvent, la taille de l’encyclopédie dépasse celle d’un simple aleph, elle n’est pas cette coquille de noix capable de contenir le monde évoquée par le prince Hamlet (acte II, scène II) ;

il arrive qu’elle s’étale sur vingt-quatre volumes dans des proportions monumentales. N’empêche : comparée à la taille de l’univers, celle de L’Encyclopédie Diderot-d’Alembert, par exemple,

est dérisoire.

L’ordre alphabétiqueet la concentration du monde sur une tête d’épingle ne sont pas ses deux seules caractéristiques : une encyclopédie se tient aussi, comme œuvre d’art et de science, à la rencontre du texte et de l’image. On trouve dans L’Encyclopédie Diderot un excellent article sur le chatouillement (“espèce de sensation hermaphrodite qui tient du plaisir quand elle commence & de la douleur quand elle est extrême”), un autre sur le néant, un autre sur le concombre, mais aussi d’affriolantes planches, dessinées avec soin (des planches anatomiques, bien sûr, mais aussi une planche consacrée aux sandales antiques, une autre aux outils nécessaires à la fonderie de caractères). Voilà pourquoi il semblait naturel d’organiser une résidence d’écrivain à l’École Estienne, dans le cadre du DSAA Design et Création Numérique : les plaisirs labyrinthiques du texte avaient alors l’occasion de s’ajouter aux joies arcadiennes de l’image, et vice-versa (joies labyrinthiques de l’image / plaisirs arcadiens du texte).

Forme

Fresque

Futur

futurus, participe futur

de esse (être).

G

titre d’un roman

de John Berger

publié en 1972.

Grain,

grammage

le grain peut être celui de la voix, il est aussi le grain d’une pellicule photographique, désormais remplacé par le pixel ; le grain est enfin le degré de rugosité d’une feuille de papier, plus ou moins proportionnel à son grammage.

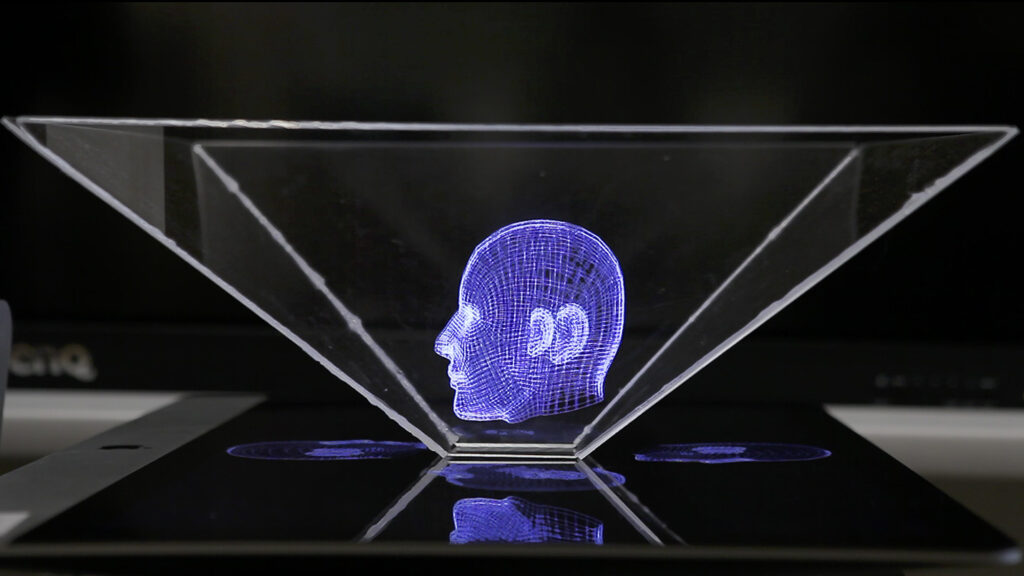

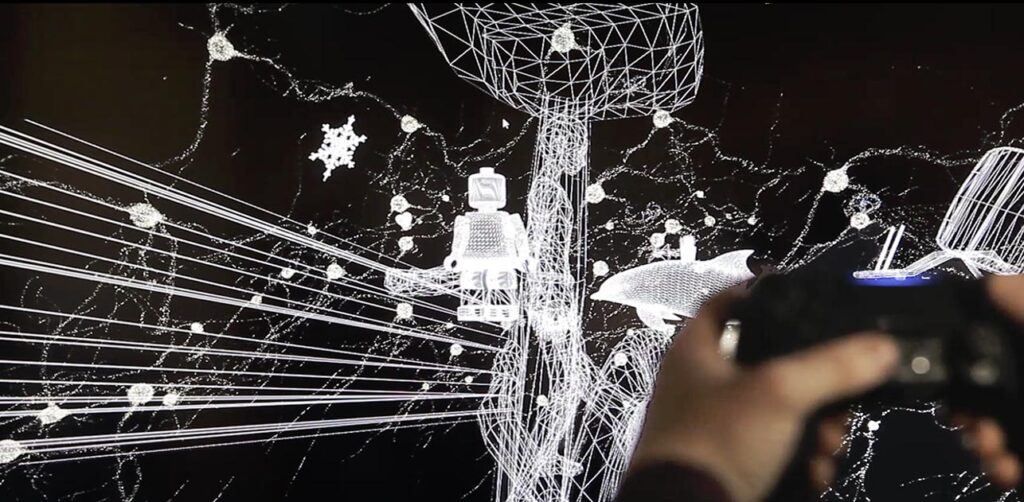

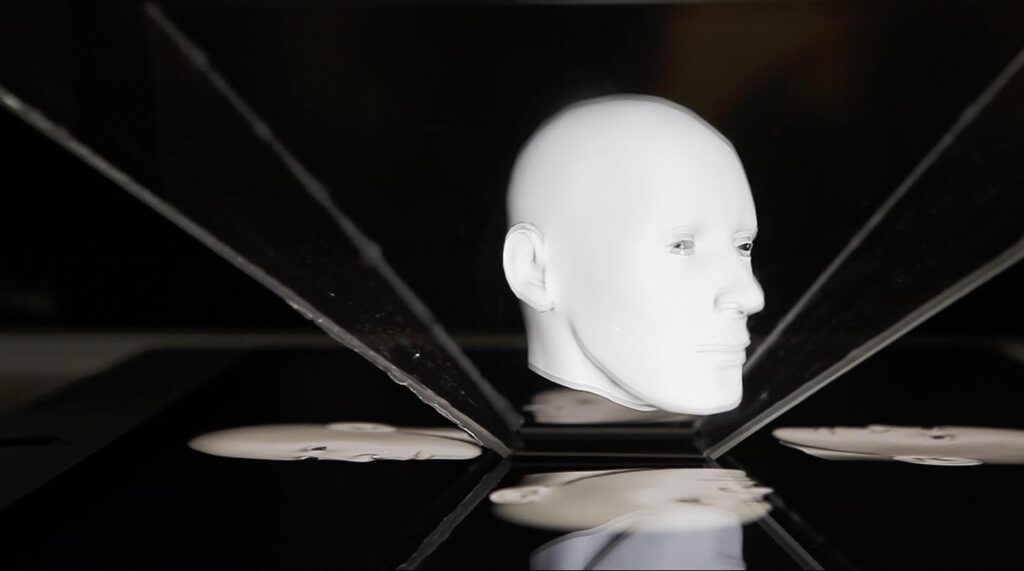

Hors

Hors de moi était le titre et le sujet de la douzième édition des Estiennales, en décembre 2019 ; l’affiche du festival, audacieuse, était une variation sur L’Origine du monde de Courbet, maquillée de telle sorte qu’un œil candide ou distrait n’y voyait rien d’obscène. Au cours de ce festival, j’ai eu la chance de prononcer une “conférence augmentée” intitulée « L’esprit ailleurs » (voir Quichotte et Ménard) : il y était question d’écriture, de mémoire, de capacité d’enregistrement et d’archivage, de la possibilité de déverser la totalité d’une conscience humaine sur un serveur informatique relié à plusieurs milliers d’autres, pour s’en défaire – peut-être aussi dans l’espoir de lui conférer l’immortalité en dehors de la boîte crânienne (un espoir un peu vain). Chaque paragraphe de cette conférence, peut-être même chaque phrase, donnait lieu à une variation graphique, plastique et numérique, inventée par les étudiants, dévoilée en direct, au fur et à mesure. Cerné par tout un carnaval d’inventions visuelles, le conférencier, planton de l’âge classique et des belles lettres, s’effaçait presque entièrement – c’est le mieux qu’il avait à faire.

Imprimer, imprimerie

qui séjourne à l’école Estienne ne peut pas ne pas être émerveillé d’apprendre qu’on y trouve encore (et utilise) une imprimerie au plomb (l’autre joie du visiteur est d’entendre l’hymne des typographes chanté a capella, avant, pendant et après un petit verre de vin : À la… à la… à la santé du confrère` (etc.), hymne remontant, paraît-il,

au Second Empire, comme

le style du Palais Garnier et la moustache dite “impériale”).

Pour reprendre la formule d’Emmanuel Hocquard, mieux vaut imprimer ses expressions qu’exprimer ses impressions – tant qu’il nous reste du plomb et des presses assez lourdes.

Jeu

(voir Joca)

Joca

(voir Joker)

Joker

(voir Jouer)

Jouer

(voir Joueur)

Joueur

(voir Jeu)

K

titre d’un livre de Roberto Calasso (il y est question de Franz Kafka).

k

constante de Boltzmann découverte par Ludwig Boltzmann, baptisée par Ludwig Boltzmann, introduite par Ludwig Boltzmann dans sa définition mathématique de l’entropie. Pour vous donner une idée :

k = 1,380649 x 10-23 J.K-1

ko ou Ko

kilooctet, approximation du kibloctet, comme 103 est l’approximation de 210 ou 1000 un grosso modo de 1024. Suivant la même approche grosso-modique (l’équivalent approximatif du pressappochismo d’Italie) un téraoctet est l’à-peu-près du tébioctet (en acceptant 1012 comme un équivalent peu regardant de 240). Un pétaoctet vaut mille téraoctets, un yottaoctet vaut mille zettaoctets, lui-même valant mille exaoctets.

La croissance des machines informatiques (terminaux, câbles, téléphones, puces, bidules et bastringues, sans oublier les neuf cent mille serveurs en activité pour alimenter un seul moteur de recherche) étant exponentielle, on demande d’ores et déjà à des poètes mal payés d’inventer les mots pour compléter la liste infinie et vertigineuse. Après le quettaoctet (mille ronnaoctet), pourquoi par le schtroumpfoctet, le jabberwoctet, le gargantuoctet ou le gulliveroctet bientôt supplanté par le zillioctet. Vient le moment, au-delà du zillioctet, ou l’approximation ne devrait plus être tolérable ; il faudra adopter le sérieux des mathématiciens.

Langue

parlée, mimée, écrite, dessinée, peinte, gravée, modelée en trois dimensions ou traduite en suite de 0 et de 1 (voir Zéro).

M

titre d’un essai en quatre tomes d’Antonio Scurati consacré à Mussolini.

Main, manuscrit

(voir Calligraphie)

on demande souvent à l’écrivain du XXIe siècle s’il écrit à la main ou à l’ordinateur ; cette question laisse entendre que l’écrivain utilise son ordinateur avec les pieds, ou bien le nez, ou bien les coudes, ou autre chose d’assez pointu pour presser une touche à la fois. L’association main-calame-écriture est si ancienne qu’on n’accorde pas à l’utilisateur d’un clavier le droit de prétendre travailler de ses mains ; on lui concède tout juste le mot tapuscrit, comme une aumône.

La résidence d’écritureà l’école Estienne a été l’occasion de rencontrer de jeunes étudiants en calligraphie : ils dessinent avec art des anglaises et des onciales, à l’aide d’outils qui ont eux-mêmes une grâce singulière.

Ménard, Pierre

personnage fictif inventé par Jorge Luis Borges en 1939, il est connu pour avoir écrit Don Quichotte au début du XXe siècle : pas copié, ni imité, ni plagié, ni réécrit, simplement écrit. Cette affirmation est absurde – tout l’art de Borges consiste à prendre cette affirmation au sérieux et à en tirer toutes les conséquences romanesques possibles. Des années après sa naissance, Pierre Ménard est devenu le personnage principal d’une “conférence augmentée” (voir Hors), en compagnie d’Ulysse et de Don Quichotte.

Nabuchodonosor

sa présence dans cet abécédaire est inexpliquée, mais il faut reconnaître qu’elle respecte l’ordre alphabétique.

Noir

longtemps, on s’est demandé si le noir est une couleur ou l’absence de couleur ; je ne sais pas si la question a désormais trouvé une réponse définitive.

Ouvroir de LIttérature POtentielle

l’Oulipo, déclinable en Ouvroir de dessin potentiel, de peinture potentielle, de sculpture potentielle, de création graphique potentielle, etc., selon la formule OUvroir X POtentiel (le). Ouvroir de Création Potentielle peut être aussi l’autre nom du DSAA.

Planches scientifiques

(voir Scientifiques, planches)

Pleutin, Patrick

(voir Plume, Pinceau, Palette, Pluridisciplinarité) : il n’est pas trop tard pour le remercier de m’avoir accueilli à l’école Estienne, avec générosité, humour et enthousiasme (voir ces mots). Comme Léonard de Vinci, Patrick Pleutin est ambidextre, ce qui a l’avantage de multiplier son talent par deux ; il est capable de voir sept couleurs là où le commun des mortels ne voit que du gris.

Quichotte

(Pierre Ménard auteur du) : nouvelle de Jorge Luis Borges (voir Ménard).

Radio France

en 2018, à l’auditorium de Radio France, Jacques Bonnaffé et Donatienne Michel-Dansac ont interprété une fiction radiophonique, Archibald…, en hommage à Claude Debussy, accompagnés par l’Orchestre National de France et par les images créées par les étudiants de l’école Estienne (voir Disque).

S

la ligne serpentine selon William Hogarth, en forme de S, aussi appelée ligne de beauté (line of beauty). On trouve ce S serpentin, mais fin comme un cheveu et souple comme un fouet de cocher, sur la couverture de son essai The Analysis of Beauty, publié en 1753.

Scientifiques, planches

en 2019, les étudiants du DSAA Design et Création Numérique ont été également invités à concevoir

des planches de type Encylopédie de Diderot, à la fois scientifiques et fantaisistes. Ont été inventés à cette occasion le Gasterocolper (catégorie Cuisine), le Reboiseur express (catégorie Eaux et Forêts), la Machine à mesurer la Connivence (catégorie Anthropologie), composée d’un piège à onde affine, d’un amplificateur analogique de sensation et de micros. Ces planches, de très grand format, ont été entièrement dessinées à la main ; certaines d’entre elles existent aussi sous forme de film d’animation.

Ulysse

(voir Ménard et Quichotte) :

il a fait mine d’être fou et s’est fait passer pour personne puis pour quelqu’un d’autre, sans vraiment y parvenir ; il est évoqué au commencement de la “conférence augmentée” prononcée en 2019

(voir Hors).

Universalis

autre encyclopédie.

V

titre d’un roman de Thomas Pynchon.

W

titre d’un livre de George Perec sous-titré « Le souvenir d’enfance ».

X

titre d’un nombre incalculable de livres.

Ysopet

mot amusant commençant par y, par ailleurs recueil

de fables imitées d’Ésope.

Z

titre d’un roman

de Vassili Vassilikós.

Zéro

zéro et un (voir A)